Artículo

“Scream Queer” y el terror genderfluid

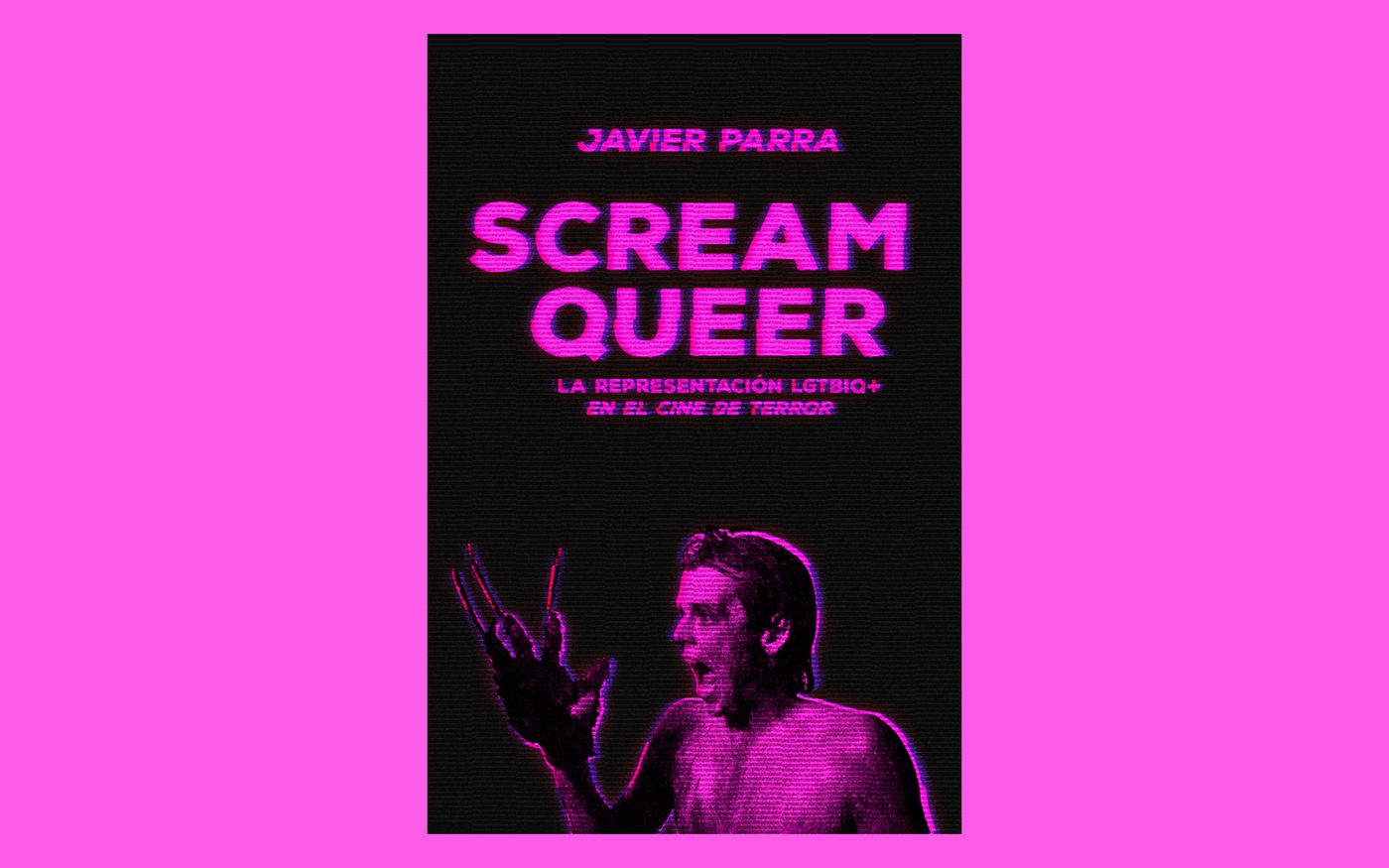

Tal y como relato en la introducción de “Scream Queer. La representación LGTBIQ+ en el cine de terror” (Dos Bigotes, 2021), fue durante el confinamiento de 2020 cuando empecé a exorcizar parte de mis pensamientos y a poner por escrito algo que me había estado rondando por la cabeza desde hacía tiempo: hablar de cómo el colectivo LGTBIQ+ ha sido representado en el terror (mi género favorito desde la preadolescencia), acercándome desde una mirada en la que, además de caber el conocimiento y la investigación, lo haría mi propia experiencia vital como marica adolescente.

Supongo que, por gajes de la profesión de crítico y de mi formación como historiador, el llevar a cabo un ensayo que abarcara cerca de un siglo de historia del cine, diseccionando títulos que han sido clave para con dicha representación, era una idea que en un primer momento resultaba obvia. Si tenemos en cuenta que la cuota ha sido cambiante con el paso de las décadas, consideraba interesante ver cómo la forma de visibilizar al colectivo ha sido objeto de una evolución hacia lo positivo.

Cineastas tan importantes para el séptimo arte como F. W. Murnau o James Whale eran homosexuales, razón por la que no es descabellado decir que el cine de terror tal y como lo conocemos empezó siendo queer. Con la llegada del Código Hays en 1934 y la censura que este impuso en Hollywood, cualquier tipo de exaltación de lo entendido como opuesto al heteropatriarcado quedaría totalmente prohibida. Por eso será entonces cuando empecemos a encontrarnos con una serie de codificaciones de los villanos entendidas como aliados del colectivo. Para hablar de un símil que puede estar mucho más presente en la memoria, esa asociación entre lo monstruoso y las personas LGTBIQ+ es equiparable a la que durante la Guerra Fría se hizo en el cine de ciencia ficción entre los comunistas y los extraterrestres. El miedo a aquello que se escapaba de la “normalidad” daba sus frutos en forma de interpretación monstruosa: desde la amenaza lésbica que supone la Condesa Marya Zaleska en “La hija de Drácula” (Lambert Hillyer, 1936) hasta la secta de bisexuales y adoradores del diablo que aparece en “La séptima víctima” (Mark Robson, 1943).

A medida que fueron pasando las décadas, esa representación empezaría a asentarse de forma gradual, pasando de los subtextos a la sexualización de los cuerpos (sobre todo, por culpa del cliché negativo en el que se convertía el arquetipo de la vampira lesbiana, siempre vista con ojos de directores heterosexuales y de su habitual fetichización del cuerpo femenino), hasta que llegó otra normalización que estuvo presente durante los 80, la de hacer chistes y banalizaciones a costa de personajes travestidos, chicos gays o transexuales. Toda esa serie de cuestiones acerca de cómo se había representado al colectivo en el terror son las que forman parte (de forma mucho más detallada) de “Scream Queer”, donde relato además cuáles fueron mis primeros referentes queer en el género que llevo amando desde la preadolescencia: Clive Barker y John Waters.

Sin embargo, como chaval nacido a mediados de los 80, mis referentes generacionales no fueron los mismos que los que un adolescente puede tener hoy en día. Por eso, me parecía fundamental (y aunque pueda sonar a spoiler) terminar mi ensayo poniendo en valor la trilogía “La calle del terror” que Netflix estrenó el pasado verano. Dirigida por Leigh Janiak y basada en la colección de novelas homónima de R. L. Stine, en esta adaptación de 2021 nos encontramos con una protagonista lesbiana, Deena (Kiana Madeira), que mantiene una relación con otra joven, y cuya orientación sexual no sirve en ningún momento como excusa para aportar dramatismo a la carga de su personaje. Con ello, queda demostrada que la normalización de las personas LGTBIQ+ en el cine (de terror) es posible.

Y para dinamitar esa normalización, llega Julia Ducournau con “Titane”, su segundo largometraje tras debutar en 2016 con “Crudo”, título con el que su nueva película dialoga de forma directa, demostrando que la autoría y personalidad de su creadora es algo que va a impregnar su filmografía. Puede que haya quienes consideren que la película parte de una premisa un tanto radical: Alexia (Agathe Rousselle) se queda embarazada de un Cadillac. Sin metáforas ni alegorías, se construye ante nosotros una revisión de los códigos de la Nueva Carne, razón evidente para que en su propuesta la directora haya sido subrayada como heredera del cine de David Cronenberg. Pero hay muchos elementos que van más allá de la obvia comparación con “Crash” (1996) o la conexión que existe con “Christine”, la adaptación de la novela homónima de Stephen King que John Carpenter estrenó en 1983.

Porque, además de la citada protagonista de “La calle del terror”, ha tenido que pasar un siglo para que las personas no heterosexuales puedan tener un hueco en pantalla sin que sean trazadas como mera cuota a cumplir. Tales son los casos de la nueva “Candyman” (2021) dirigida por Nia DaCosta, en la que los primeros personajes que vemos en pantalla son una pareja de gays cuyos diálogos nos introducen en el universo de las leyendas urbanas acerca del temido hombre del garfio que da título al filme (una creación literaria de, precisamente, Clive Barker). O sin ir más lejos, y volviendo a la pequeña pantalla como forma de libertad creativa, es de absoluta celebración que el protagonista de “Chucky” (2021-), la serie de SyFy basada en la mítica saga “Muñeco diabólico” creada por Don Mancini (abiertamente gay en Hollywood) y que se presentó en el pasado festival de Sitges, sea Jake (Zackary Arthur), adolescente homosexual sin dilemas a la hora a afrontar su propia sexualidad. Y si recordamos que en “La semilla de Chucky” (Don Mancini, 2004) ya habíamos conocido a Glen/Glenda, hije genderfluid de Chucky y Tiffany, no es de extrañar que en pleno siglo XXI el célebre psychokiller cinematográfico se presente al mundo como un aliado para el colectivo tan válido como lo han sido este año Nia DaCosta y Julia Ducournau. ∎

4 recomendaciones para un Halloween Pride

Sangre para Drácula

Paul Morrissey > 1974

Joyita pop (conocida también como el “Drácula de Andy Warhol”) que llegó un año después de “Carne para Frankenstein”. Paul Morrissey convierte a Joe Dallesandro en objeto del deseo de Udo Kier, metido aquí en la piel de un Príncipe de las Tinieblas de orientación sexual indefinida, fastidiado por la dificultad de encontrar vírgenes a las cuales chupar la sangre. El resultado es una de las versiones del “Drácula” de Bram Stoker más bizarras, libérrimas y celebradas de todos los tiempos, con una clara adscripción al cine underground.

Lucifer

Frank LaLoggia > 1981

Uno de aquellos filmes perfectos para ver en una maratón en compañía, cuyo título deja claro que nos encontramos ante la enésima revisión de los clichés acerca del cine de la llegada del Anticristo. Sin embargo, cabe decir que su director, Frank LaLoggia, la ideó como una clara alegoría de la salida del armario, en la que un joven debe lidiar a la vez con el bullying en el instituto y su nueva condición demoníaca, todo ello aderezado con homoerotismo gratuito, arcángeles transexuales y máximos exponentes genderfluid a comienzos de los 80.

Pesadilla en Elm Street 2. La venganza de Freddy

Jack Sholder > 1985

Película de culto de valor incalculable para el público queer, tuvieron que pasar más de treinta años para que su guionista, David Chaskin, confesara que la primera secuela de la saga de Freddy Krueger era una historia claramente marica. Mark Patton se convertía en el final boy más icónico de todos los tiempos, razón suficiente que su personaje, Jesse Walsh, acabase siendo ejemplo de empoderamiento para toda una generación de jóvenes homosexuales.

Leigh Janiak

La calle del terror > 2021

Basada en las novelas de R. L. Stine, en 2021 Leigh Janiak dirige tres títulos cuya acción sucede en Shadyside, localidad sobre la que pesa la maldición de una bruja que tiene condenado el lugar desde hace siglos. A través de tres líneas temporales (1994, 1978 y 1666), los códigos del slasher adolescente y el cine de brujería se dan la mano con la intención de resolver un misterio, cuya principal final girl es una adolescente lesbiana llamada Deena. ∎