Artículo

Don Lattin y “El club psicodélico de Harvard”: cambiar el mundo y la mente

“Ligera sensación de mareo, agitación, dificultad para mantener la concentración, alteraciones visuales, intenso deseo de reír”. Esta es la primera descripción en la historia de los efectos del LSD. Era el 16 de noviembre de 1938 y el doctor Albert Hofmann (1906-2008), un químico que trabajaba en el laboratorio de la farmacéutica suiza Sandoz en Basilea, acababa de ingerir por error una dosis. Esta anécdota marcaría a toda una generación y daría paso en los sesenta a la llamada Era de Acuario. Bienvenidos a la revolución lisérgica.

“Mi campo de visión temblaba ante mis ojos. Los objetos aparecían distorsionados, como vistos en el reflejo de un espejo curvo. El rostro de la gente se asemejaba a unas máscaras grotescas y coloridas. Tuve períodos alternos de agitación intensa y de paresia. Perdí por completo la noción de tiempo y el espacio se convirtió en una dimensión cada vez más desorganizada. El miedo de estar volviéndome loco se apoderó de mí”, escribió Hofmann abriendo para siempre una nueva vía de la psicología, los estados alterados de conciencia.

Una historia épica de paz, amor y muchas drogas

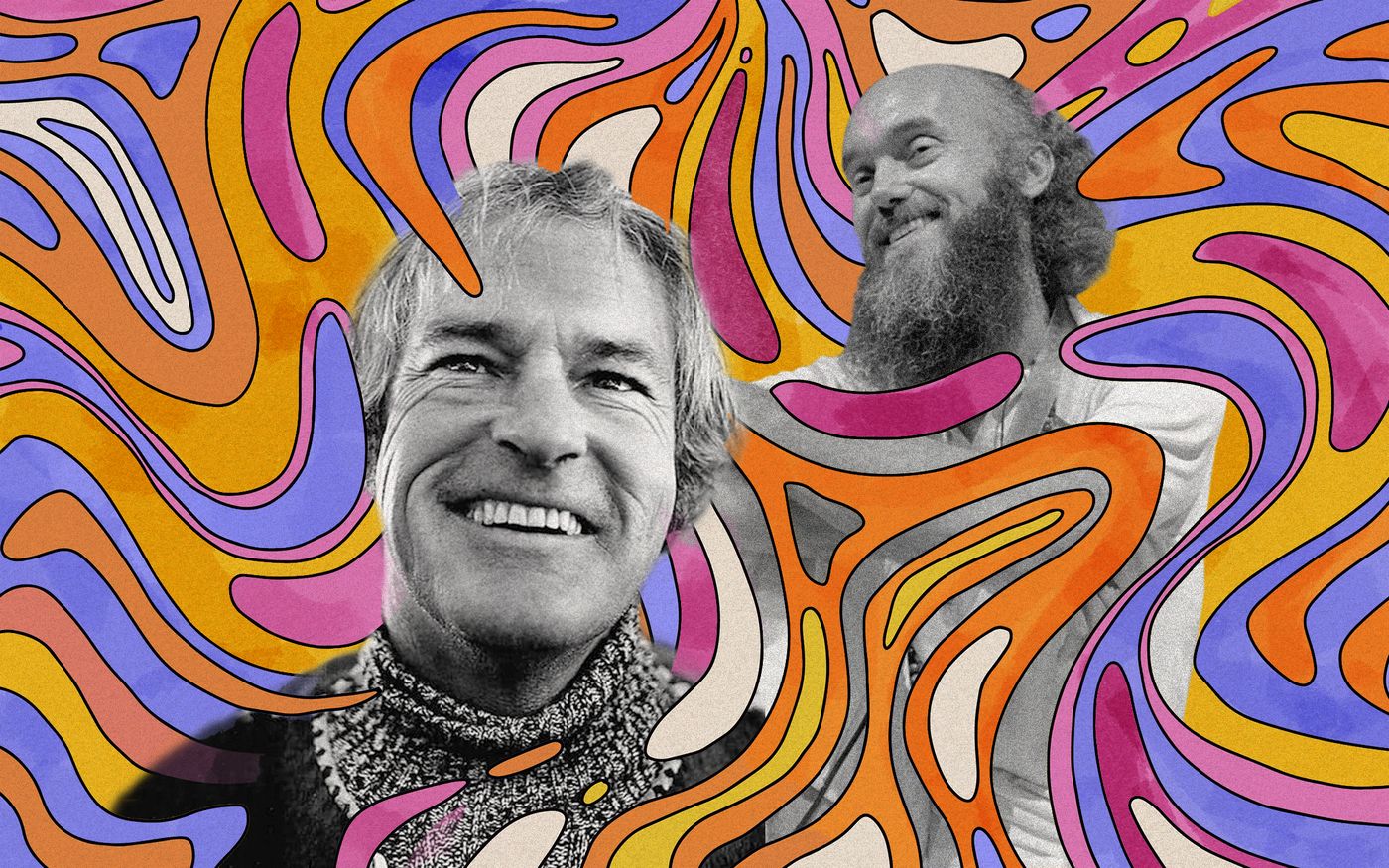

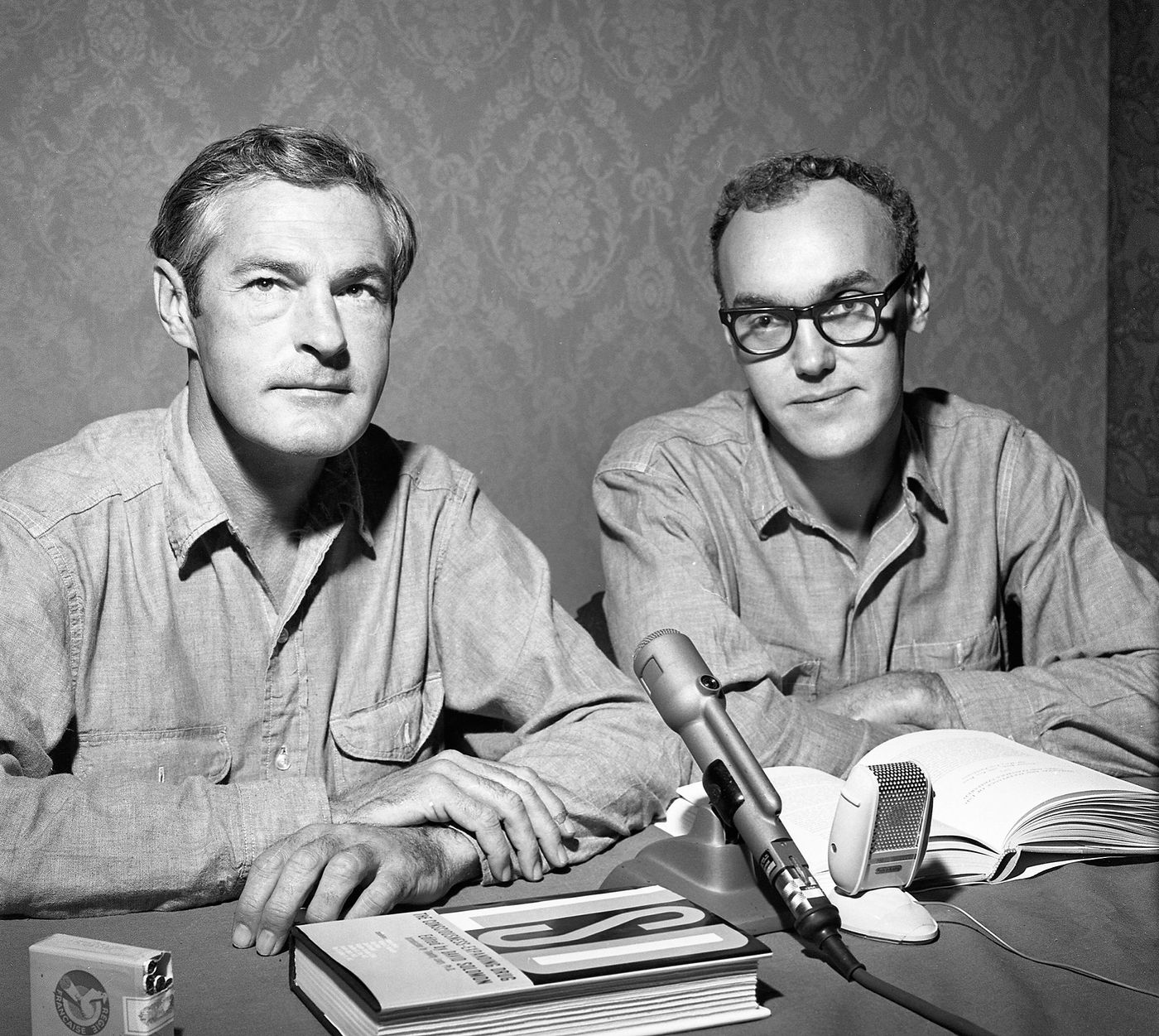

El periodista Don Lattin (Nueva York, 1953) presenta la épica historia de los grandes gurús de la revolución psicodélica de los sesenta en el ensayo dramatizado “El club psicodélico de Harvard” (“The Harvard Psychedelic Club”, 2010; Errata Naturae, 2023). El libro nos lleva a la mítica universidad de Boston, casa de las élites protestantes americanas, para presentarnos a los cuatro impulsores del boom lisérgico de los sesenta. Todos coincidieron en Harvard y durante tres años capitanearon una cátedra de estudios psicodélicos para ver hasta qué punto la psicobilicina, y después el LSD, podían ayudar a los trastornos de la personalidad. A partir de aquí, se descubrieron posibles usos del todo insospechados, como ayudar a vencer el alcoholismo, mejorar los índices de reinserción en las cárceles o usarse como poderoso paliativo.

Timothy Leary (1920-1996) llegó a Harvard en 1959 con la idea de iniciar un estudio serio y riguroso sobre los efectos del LSD en la personalidad. Su vida hasta ese momento estaba marcada por la tragedia. Su esposa se suicidó a los 33 años después de no soportar la relación de Leary con otra mujer. Le dejó viudo con dos hijos. “Cariño, no puedo vivir sin tu amor. He amado la vida, pero solo a través de ti. Los niños crecerán preguntándose cosas sobre su madre. Los quiero muchísimo. Por favor, díselo. Pórtate bien con ellos. Son un encanto”. El LSD acabaría por sustituirlos por completo.

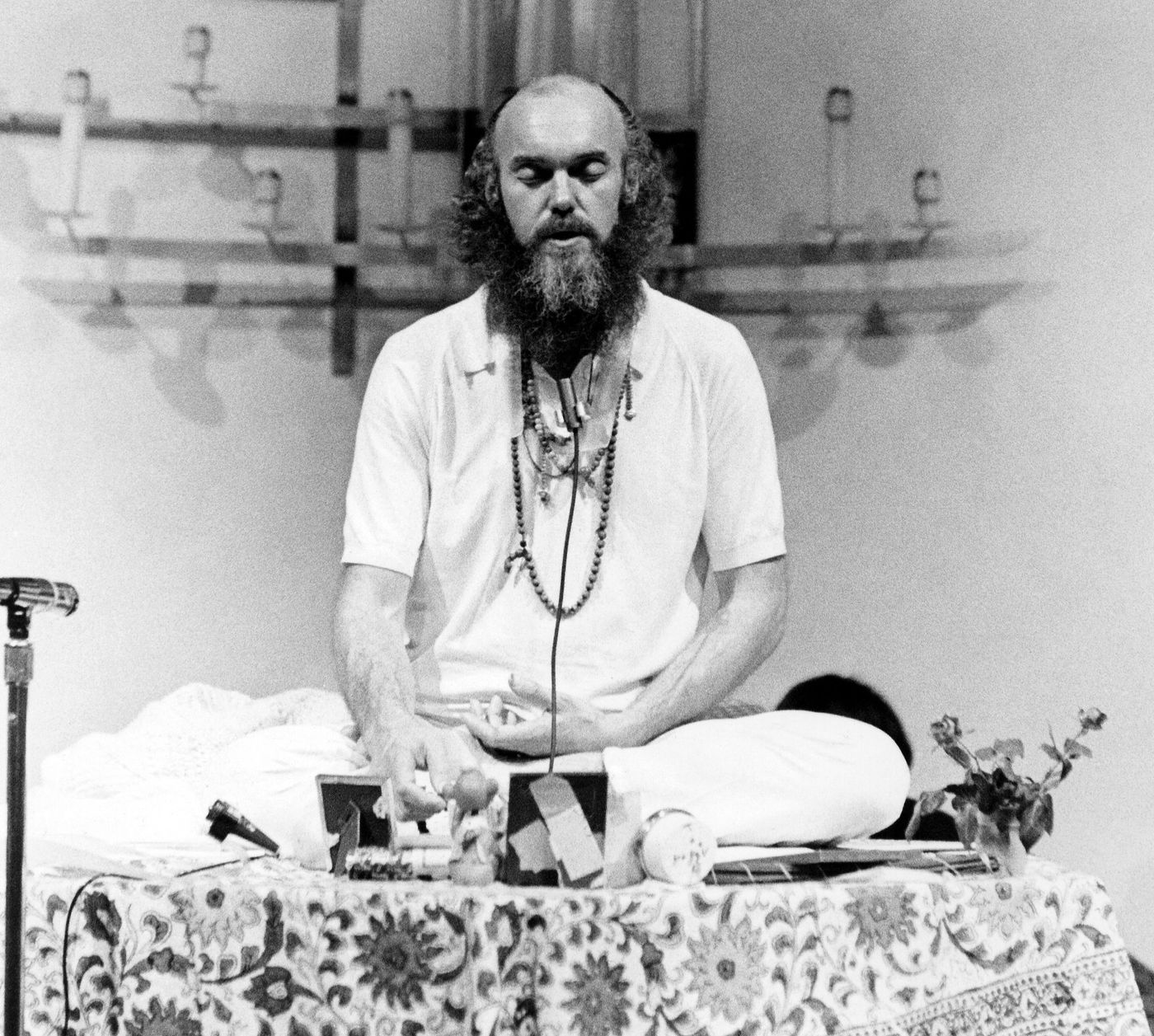

En Harvard, se encontró con Richard Alpert (1931-2019), que tras un viaje a la India acabaría por bautizarse a sí mismo como Ram Dass. Homosexual, de muy buena familia, este psicólogo de profesión siempre ocultó su sexualidad y esta doble vida acabaría por acercarlo a las drogas psicoactivas. Su relación con Timothy Leary fue como un flechazo instantáneo. Juntos revolucionaron el campus. Reunieron a unos 200 profesores y estudiantes de posgrado en un pequeño estudio y allí se dedicaron a probar diferentes dosis de psicobilicina y registrar sus efectos.

La mística se mete por medio de la ciencia

Pronto vieron sus posibilidades curativas, pero sus derivaciones místicas empezaron a alejarlos de la ortodoxia científica y la conservadora Harvard comenzó a desconfiar de sus métodos. La potencia de los efectos de las drogas abría nuevos campos de estudio. Y aquí es donde entra Huston Smith (1919-2016), el máximo experto del país en religiones comparadas, que en el día de fin de año de 1959 toma ácido por primera vez y reconoce entusiasmado que las visiones asociadas a la ingesta del LSD se asemejan a las descripciones sensoriales de las visiones de místicos y profetas. La asociación del ácido con el amor, el orientalismo y Dios ha empezado. “Vaya una manera de iniciar los sesenta”, escribe.

Todos quieren participar en los estudios. “Llegará el día en que todos tomemos LSD como hoy tomamos aspirinas”, dice Leary. Por allí pasa Aldous Huxley (1894-1963), el autor de “Un mundo feliz” (1932). Su libro “Las puertas de la percepción” (1954), donde habla sobre sus experiencias con la mescalina, era la gran inspiración de Timothy Leary para demostrar sus teorías. También pasarían por allí gente como el poeta beat Allen Ginsberg, el fotógrafo Allan Richardson, el trompetista de jazz Maynard Ferguson, el escritor William Burroughs o el orientalista Alan Watts.

“La gente cree que el LSD causa psicosis, pero puede llevarte a un lugar mucho más profundo. Las setas me han enseñado más de psicología que todos los años en la facultad. Esto puede revolucionar la manera en que nos conceptualizamos a nosotros mismos. Se la daremos a poetas, a filósofos, a músicos, a profesores. Será genial”, aseguraba Leary.

Arranca el fin de una era antes incluso de que empiece su popularidad

Sin embargo, una sustancia tan volátil es difícil controlarla y pronto empezará el caos. En 1963, solo tres años después de los primeros estudios, Harvard cierra el proyecto y expulsa tanto a Leary como Alpert. ¿El motivo? Al iniciar el estudio, se comprometieron a no incluir a estudiantes de primer grado en el proyecto. Alpert rompió esa condición e hizo partícipe a un joven estudiante de 18 años. Ambos iniciaron una relación sexual. El mejor amigo de ese joven, Andrew Weil, los denunció. Weil acabaría por convertirse en el gran adalid de la homeopatía y las medicinas alternativas en Estados Unidos. Es curioso. Leary y Alpert lo habían rechazado como candidato a participar en el proyecto. La venganza estaba servida.

Porque no todo es amor, paz y comunión en el ácido. También hay psicosis y paranoia y egolatría y envidia y traición. El LSD abre las puertas del cielo, pero también del infierno. A partir de aquí, los estudios de Leary empiezan a mostrarse más erráticos. Por ejemplo, deja clara su homofobia cuando acusa a Alpert de intentar seducir a su hijo a su regreso de una de sus constantes giras para encontrar prosélitos para su causa. Alpert era el que cuidaba de los niños cuando Leary viajaba por el país. Los niños lo adoraban. Era el tío Alpert. La insinuación descoloca a toda la familia. Los amigos se separan.

Estamos ya en 1966 y San Francisco se ha convertido en el nuevo paraíso psicodélico. Todos se trasladan allí, pero lo que empezó como un estudio riguroso ya empieza a parecerse a un chiste. Alpert ahora se dedica a viajar en autobús con Ken Kersey, Neal Cassady y todos los locos de los Merry Pranksters. Leary, cada vez más convencido de su mesiánico mensaje, llega a decir en una entrevista a la revista ‘Playboy’ que el LSD potencia el amor y la sexualidad y no se queda allí, sino que asegura que cura la homosexualidad e intensifica la unión con el universo. Ya no es un científico, es un chamán.

El Gobierno entra en escena y prohíbe las drogas psicodélicas

Lo que queda son un grupo cada vez mayor de psicóticos y mediocres profesores que lo único que quieren es un “colocón”. La epidemia lisérgica acabará con la prohibición a finales de 1966 de toda sustancia que altere la conciencia. El Gobierno de los Estados Unidos lo tiene claro. Timothy Leary es el enemigo y empezarán sus constantes idas y venidas de la prisión. Para el mundo, 1966 es el año en que empieza la “era del amor”, pero lo cierto es que es el final de la utopía. Acaba la posibilidad de convertir las drogas psicoactivas en herramientas terapéuticas poderosas. Los hippies celebran con flores en el pelo a un cadáver.

Porque los hippies son la nueva revolución y Leary se dejará querer por ellos. “Deja el instituto. Deja la universidad. Déjalo todo, joven ejecutivo. Déjalo todo, directivo veterano. Colócate. Sintoniza. ¡¡Déjate llevar!!”. Así habla Leary en sus conferencias. La revolución de la inacción y la pasividad ha comenzado.

“L.S.D is what I need”, cantan entonces The Pretty Things. Los Beatles dejan espacio a Leary en su “Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band”. John Lennon incluso compone “Tomorrow Never Knows” sobre su viaje lisérgico guiado por Leary. “Come Together”, otro himno lennoniano, será concebido como tema de campaña para que Leary sea gobernador de California. Su rival, Ronald Reagan. Los Jefferson Airplane, los Greatful Dead, los Moody Blues, todos rinden pleitesía al gran Leary, medio científico, medio chamán, medio bufón.

De la CIA a su aprobación como terapia regulada

El libro interpreta de forma dramatizada las interacciones de todos estos personajes y nos descubren una historia épica y emocional de lo que supuso el ácido en las vírgenes mentes de la sociedad conservadora de principios de los 60. Si Martin A. Lee y Bruce Shlain hablaban de la implicación social y su uso en los servicios de inteligencia americanos en “Sueños de ácido. Historia social del LSD: la CIA, los 60 y más allá” (1985; Página Indómita, 2023), Lattin se centra en los pioneros de la revolución y sus desvaríos.

Ahora que las terapias psicodélicas vuelven a estar de actualidad, con algunos estados aprobando su legalidad terapéutica en 2020, este libro sirve para conocer a los héroes de la revolución, ver sus aciertos y sus errores y preguntarse: ¿podrá el LSD usarse realmente alguna vez como hoy utilizamos la aspirina? ∎

Lucy in the Sky with Diamonds

El periodista Don Lattin indaga en uno de los momentos más sorprendentes de los sesenta, cuando la universidad de Harvard, centro de las élites norteamericanas, se convirtió en la principal defensora del uso de las drogas alucinógenas. Bajo el estupor de la clase científica más conservadora, Timothy Leary y Richard Alpert empezaron un estudio para descubrir todas las bondades de la psicobilicina y el LSD. Con la ayuda de nombres míticos como Aldous Huxley, Huston Smith o Allen Ginsberg, el libro traza el auge y caída de una revolucionaria investigación que quería cambiar el mundo, pero que se quedó en droga recreativa para hippies.

“El club psicodélico de Harvard” está lleno de historias sorprendentes, como el día en que una amiga de Timothy Leary pasó la noche con el entonces presidente de los Estados Unidos, J. F. Kennedy, totalmente colocada de LSD. Para aquellos fascinados por las teorías de la conspiración, esta mujer murió en misteriosas circunstancias tres semanas después del asesinato de Kennedy.

Lattin recurre a la novelización de las conversaciones de estos personajes para recrear una historia épica del LSD y sus usos, que no solo servía para hacer alucinar a los Beatles, sino que pudo haberse utilizado de forma terapéutica. ∎