Firma invitada / Despachos desde el fin del mundo

Sam Shepard: fragmentado

ace algunos años atrás, se me ocurrió hacer un curso acerca de “autores perdedores”, lo que era falso porque era un curso para la Escuela de Literatura de la Universidad Diego Portales acá en Santiago y todos los libros que deseaba releer o leer por primera vez circulaban acaso más o igual que en su momento en que debutaron o acaso más. Ya lo sabemos: a veces los muertos son jóvenes. Y eso tenían en común: parecían muy jóvenes y eran capaces de seducir a las mentes nuevas más que las obras de sus contemporáneos. Eran autores políticamente incorrectos, eran machos (incluso los gays o bi o curiosos o enclosetados), les fascinaba la camaradería masculina que podían estimular/escandalizar/fascinar a autores inciertos e iniciáticos. En efecto, no todo partió ayer. Estos autores, por cierto, no eran para nada “perdedores”, pero escribían acerca de ellos y todos, de una manera u otra, lo fueron o lo continuaron siendo, puesto el éxito no puede aplacar ciertas angustias que, claramente, estos autores “fuera del canon” poseían. Estos autores, me explicaron en algunas librerías, eran “los más robados”.

La idea fue aprender del descubrimiento de alumnos nuevos ante lo novedoso, rupturista y libre que pueden ser algunos de estos escritores muertos que, mientras escribieron, celebraron un tipo de vida (más carnal, más emocional, más torpe) diferente a la de sus colegas, que apostaban por llegar a las ligas mayores. Todos ellos –ya los voy a nombrar– eran supuestamente antintelectuales. Ninguno de los incluidos en este curso podría ser considerado “perdedor” en el sentido clásico. Todos tenían varias cosas en común, entre estos había una obsesión con el camino, la soledad, el viaje, la errancia, lo masculino, el silencio. En el silabario estaban el cuestionado maestro Bukowski, William Burroughs, Kerouac y sus caminos, Ginsberg por cierto, también Hemingway y John Fante como sus padres. Todos eran norteamericanos, todos hombres, todos estaban empezando a ser cuestionados y/o cancelados. Algunos eran beats, por cierto, pero incluí otros. Aún no tengo del claro qué los une (posiblemente una forma de mirar el mundo, los hermana una manera de pararse ante él, los amalgama una pose libre sin poses frente a la literatura). Buena parte habían sido traducidos y editados en español por Anagrama y, sobre todo, en la gloriosa colección Contraseñas (clave en el desmadre pop e indispensables a la hora de intentar botar el muro de lo literariamente correcto)

A estos “sospechosos de siempre” quise invitar a sus hijos y nietos. Unos de ellos, me pareció, no tengo claro por qué, Sam Shepard. Pero ese año hubo manifestaciones y tomas en la universidad, y no alcancé a llegar a Sam. Pero llevo un tiempo cada vez más fascinado y agradecido con su figura y sus derivados (insisto: el estilo Patti Smith brota de la indispensable “Luna Halcón”, 1973, que está dedicado a Patti Lee). Me parece que Shepard es una suerte de secreto literario supuestamente “menor” que merece revisarse. E imitarse, mirar atento, subrayar.

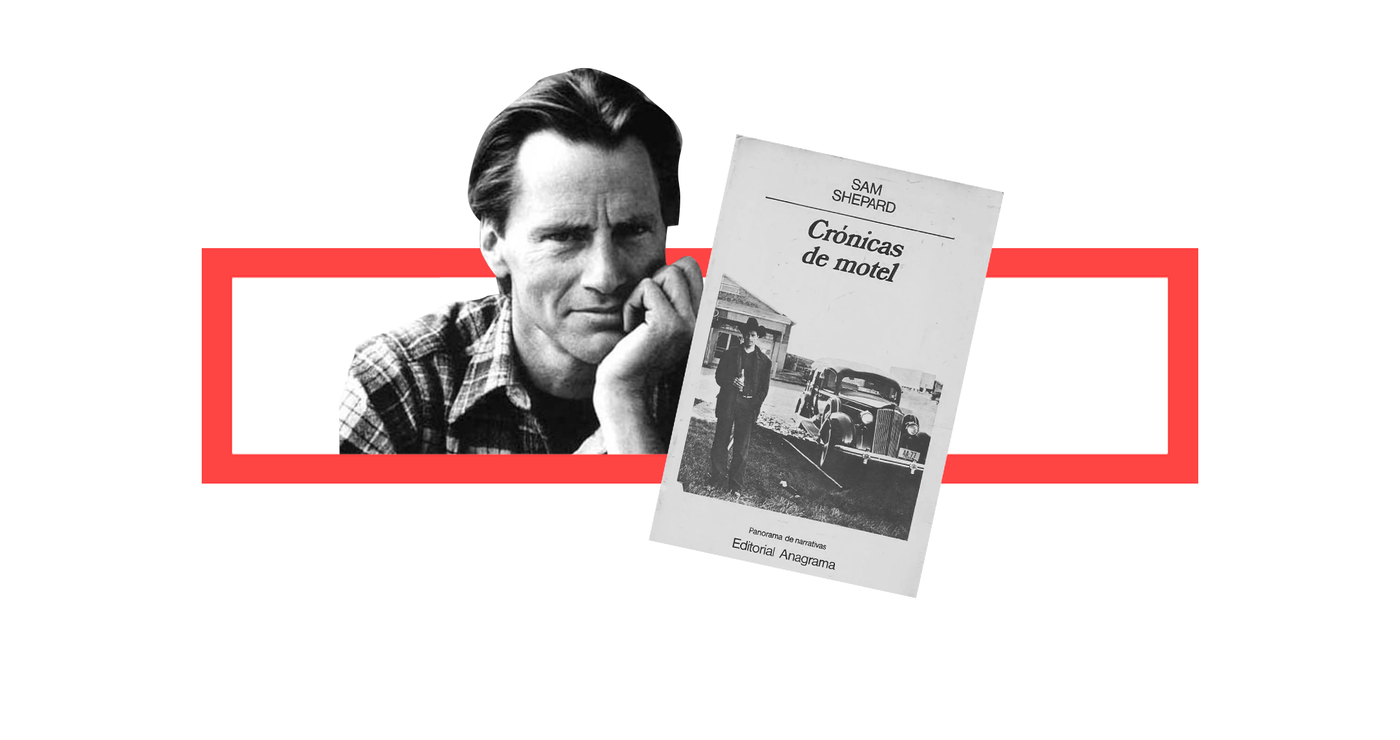

Escribiendo de Oliver Sacks, en esta misma revista, dije: “Sacks transita con los padres abandonados de los perdedores del oeste de Sam Shepard. Sacks entiende las crónicas, los moteles, las motos, la soledad de la gente, su propio pánico a la intimidad. Es hora de comenzar a devolverle la mano a Sam Shepard. Fue ‘Crónicas de motel’ (1982), más que Carver o Ford, lo que alteró el paisaje físico y moral” que nos permite, si nos atrevemos, a escribir más fragmentado y menos coherente. Lo curioso es que, si nos fijamos, se sigue celebrando el modo de hacer las cosas decimonónicas. La moral Netflix, que ha recuperado la tradición del melodrama saltándose toda posibilidad de hacerle un guiño a Puig o coquetear con algún tipo de riesgo, se ha colado a la literatura. La gente, al parecer, desea historia, trama, cierres. Shepard norteamericanizó una cierta vanguardia y puso a Samuel Beckett en los caminos de Arizona y Nuevo México.

Mucho antes de que se inventara la figura del vaquero (o del hombre del Oeste, que es parecido, pero no lo mismo) en el cine, del tipo silencioso a lo Gary Cooper, Sam Shepard adelantó y trizó el arte y lo ayudó a ir hacia adelante, a donde podemos estar si queremos. Mucho de su legado es literario: sus libros, sus obras de teatros, tanto las obras más tradicionales como sus voces contenidas y disparadas en un solo acto. Lo que inauguró como “Luna Halcón” y consolidó con “Crónicas de motel”. Los posteriores, quizás, no alcanzaron esas cumbres, aunque me gusta mucho “Yo por dentro” (2017). Todos nacieron de esa matriz. Por decirlo de otro modo: casi no escribió cuentos, nunca intentó esbozar una novela, es y no es un poeta (no tiene libros de poesía) y, por cierto, fue actor de cine, no de teatro, que era lo suyo, o mejor dicho su lugar de partida. Lo cierto es que las publicaciones de Shepard conversan muy bien con sus primeros roles en el cine (en cintas no escritas ni dirigidas por él, como la estupenda “Días de cielo”) y lleva al papel lo aprendido en el teatro (esos diálogos), en el cine (esos silencios), en la fotografía (esas portadas).

El chico suburbano californiano de una familia no tan disfuncional como las que aparecen en sus obras se transformó, gracias a la literatura y al cine, en una suerte de vaquero literario, un heredero más seco y triste de otros artistas norteamericanos que no les bastó dedicarse a un solo afán. Shepard hizo por el Oeste lo que Whitman hizo por los bosques del Este y Mark Twain por la zona del Mississippi. Shepard lo entendió todo, acaso sin entender nada. Supo de la importancia del mito, que le servía hacer cine para financiar sus escritos, pero también para publicitar. Entendió que el teatro puede estar más cerca del rock y que había un paisaje americano que podía procesarlo sobre todo para los extranjeros (entre sus guiones para otros, figuran “Zabriskie Point” de Antonioni y “París, Texas” de Wenders).

Es curioso que alguien con tanta influencia en tantos campos sea considerado el actor que trabajó con Diane Keaton en “Baby, tú vales mucho” (1987). Pero eso era Shepard. Hacía su pega (su curro, su chamba, su laburo) y siempre la hacía bien. Adelantándose a la era del nicho y de internet, siempre tuvo claro que la gente que vería sus obras o leería sus libros no eran aquellos que iban al cine. O a lo mejor ahí se equivocó porque algunos sí entendieron que “todo es un todo” y que lo externo alimenta lo interno. Shepard se adelantó al fragmentar la literatura, al apostar por los apuntes y los trozos, por diálogos mezclados con crónicas, cuentos, monólogos, viñetas, poemas, bosquejos. No tuvo el trauma ni la necesidad ni la presión de escribir la gran novela americana, pues solo quería escribir. Y eso hizo. Entre rodajes de películas (casi siempre en roles secundando a mujeres fuertes) y viajes y ensayos de obra. Shepard escribió. Y ahora algunos lo leemos, lo subrayamos, lo regalamos para intentar seducir, lo vemos en algunas películas, lo conversamos por teléfono con amigos. ∎