Informe

1991: con un ojo mirando hacia tus zapatos y el otro hacia las estrellas

Históricamente, durante los últimos tres cuartos de siglo se ha llegado al convencimiento de que las cosechas discográficas de unos años han sido más decisivas que las de otros. Algunas de ellas tan solo por sus avances musicales, otras por contribuir a cambios sociales y, en contados casos, por ambos. Ejemplos claros serían los años 1967, que además supuso el despegue de la banda sonora de todo lo que política y socialmente se removió durante 1968, y 1977, con el cambio de paradigma transversal propiciado por el punk. Evidentemente, casi nunca el reconocimiento de las citadas cosechas se produjo enseguida, sino que se precisó la sedimentación del tiempo –incluso una generación– para obtener la perspectiva del alcance real de su influencia transformadora.

En los últimos tiempos se está llegando a un consenso acerca de otros años sobrados de proteínas creativas musicales. No hace mucho, se habló en esta misma página de lo que dio de sí musicalmente 1971, aunque, exceptuando el hecho de plantar la semilla transgresora del glam –germinada en 1972–, estos álbumes no repercutieron en cambios sociales serios más allá del asomo reivindicativo embrionario de lo queer. Ahora, bajo el manto de las efemérides avaladas por reediciones discográficas, nos estamos dando de morros con una serie de discos de 1991, en su momento más o menos importantes tomados por separado, que juntos configuran un antes y un después tanto musical como generacional, sobre todo para quienes leíamos (y escribíamos en) Rockdelux por aquel entonces.

El epicentro de la argumentación debe centrarse, por supuesto, en “Nevermind” de Nirvana. Sin él –y tal vez sin el suicidio de Kurt Cobain– no hubiera cundido la llama de la frustración capaz de cuestionar las grietas del Sistema. Se efectuó con el apoyo de una música ruidosa y a ratos brutal acentuando las convicciones, sirviendo además el álbum como plataforma para investigar otras bandas –el grunge y más que el grunge– que taladraban, desde distintos ángulos, los pabellones auditivos del consumidor. Por un lado, aquel año se publicaron los mejores discos de The Jesus Lizard (“Goat”) y Mudhoney (“Every Good Boy Deserves Fudge”), así como otros potentes de las discografías de Butthole Surfers (“Piouhgd”), Sebadoh (“III”) y Fugazi (“Steady Diet Of Nothing”).

A su vera, con idéntico volumen pero sin la vitola transgresora, también aportaban Slint (“Spiderland”), Soundgarden (“Badmotorfinger”), Metallica (“Metallica”) y Red Hot Chili Peppers (“Blood Sugar Sex Magik”) –también, en cierta manera, Guns N’ Roses con los dos volúmenes de “Use Your Illusion”– sus grabaciones mejor calificadas. Y, si a día de hoy queremos valorar la importancia de aquellos sonidos y su repercusión social en los adultos actuales, basta con preguntarle a un vendedor de camisetas musicales de niños las referencias más compradas por sus padres o amigos para vestirlos. Te dirá que en su top 10 están muy bien posicionadas las de Nirvana, Metallica, Guns N’ Roses y Red Hot Chili Peppers. Sin desmerecer, por supuesto, las clásicas de Ramones o AC/DC.

Al público indie, sin embargo, le impactaron otros discos –no tan “camiseteros”– que exploraban caminos distintos. Es el año de la consolidación de Teenage Fanclub (“Bandwagonesque”). El del debut de Blur (“Leisure”) y de Smashing Pumpkins (“Gish”). El de la “profesionalización” de R.E.M. (“Out Of Time”). Y el de la reconversión de U2 (“Achtung Baby”). Todos bien dotados de musculatura.

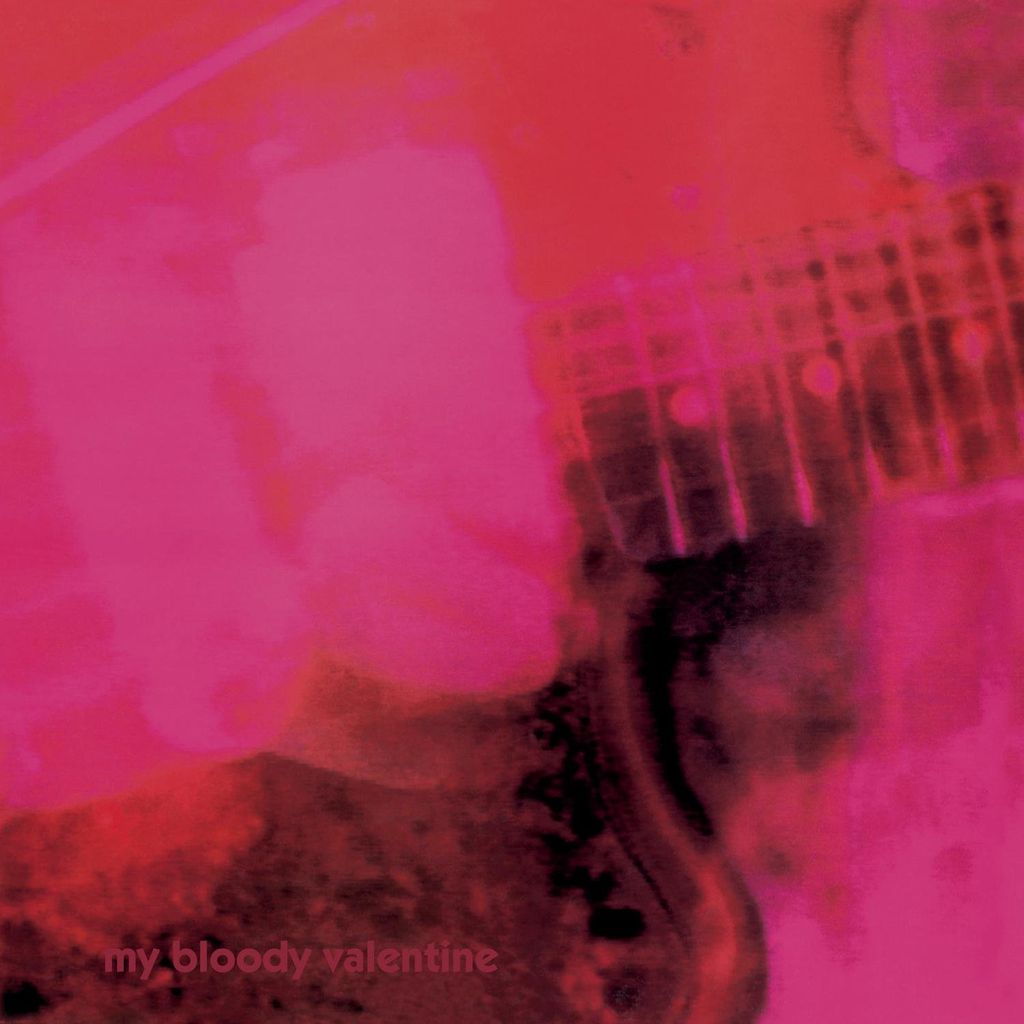

Evidentemente, 1991, por la razón que convenga consensuar –tiempos turbulentos con la escalada del conflicto de Irak–, no fue compasivo con los oídos sensibles a los decibelios de los devoradores de acústicas. En dicha pugna, deslumbra el duelo entre fragor, distorsión y melodía de My Bloody Valentine (“Loveless”), abriendo puertas para que después Slowdive (y Ride, etc.) pulieran la etiqueta shoegaze a golpe de guitarras incendiarias derritiendo melodías ensoñadoras.

Pero los discos que produjeron una sensación real de evolución fueron “Screamadelica” de Primal Scream y “Blue Lines” de Massive Attack. Por un lado, la banda de Bobby Gillespie dejó de lado las guitarras tipo Stones –volverían a ellas después, a ratos– para engendrar un híbrido blanquinegro donde conseguían hacer convivir derivados de electrónica, house y dub masticando las semillas del rave. A partir de él, se comprenderán mejor otros proyectos como The KLF (“The White Room”), Orbital (el primer “Orbital”, el verde), LFO (“Frequencies”), The Orb (“The Orb’s Adventures Beyond The Ultraworld”) y, tangencialmente, Saint Etienne (“Foxbase Alpha”), que buscaban un espacio nuevo común. En cuanto a “Blue Lines” (mejor álbum de ese año, y también de esa década, en Rockdelux), convirtió a Massive Attack en dueños temporales de la etiqueta trip hop, cuyos sucesores –Portishead, Tricky, etc.– se encargarían de alumbrar buena parte de aquella década. El magnetismo de su cóctel, entre soul, ritmos profundos y desazón, operando en forma colectiva, fundió conceptos anteriormente incompatibles, a la vez que ayudó a que, quienes aún recelaban del hip hop, se acercasen a una de sus mejores añadas con A Tribe Called Quest (“The Low End Theory”), Naughty By Nature (“Naughty By Nature”), Ice-T (“O.G. Original Gangster”), Gang Starr (“Step In The Arena”) o el primero de Cypress Hill. ¿Alguien ofrece más en un solo año natural? Comparados con 1991, no veo a ninguno de los posteriores capaz de hacerle sombra. Ni quitándome las gafas de sol.

Revisando el canon: los 10 discos clave de 1991

Bandwagonesque

Teenage Fanclub > Creation

El power pop patentado por Alex Chilton en Big Star, con un suplemento de rock oxidado que en ningún momento empaña los estribillos a caballo entre California y Escocia. Teenage Fanclub sonarían después más pulcros, pero es aquí, en el esplendor vibrante de “The Concept”, “What You Do To Me” y “Star Sign”, donde la electricidad se enrosca mejor alrededor de la melodía ofrecida por la fórmula vocal diseñada por Norman Blake y Gerard Love (con el talento desdeñado de Joe MacAlinden, más tarde en Superstar, a cargo de cuerdas y vientos). Pura ensoñación incrustada en la lozanía corrosiva.

Step In The Arena

Gang Starr > Chrysalis

DJ Premier y el malogrado Guru en plena escalada. El primero escruta en lo más profundo del funk seco norteamericano para modelar bases que acojan su ágil scratcheo: Maceo & The Parkers, Fred Wesley, Funkadelic, Kool & The Gang, Ohio Players, Billy Cobham, Boogie Down Productions… sin olvidar a clásicos como Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Delfonics, o pioneros contemporáneos como Sugarhill Gang (la intro de “Take A Rest” parafrasea “Rapper’s Delight”), Ultramagnetic MC’s, etc. Mientras, Guru lidia con la temática afín al hip hop de un modo divertido, educado y respetuoso –la gran baza del álbum–, sin recurrir al tono soez dominante en el sector, sea racismo, machismo –su reflexión sobre los celos en “Love Sick”–, conflicto e islamismo en “Who’s Gonna Take The Weight?” –el álbum se publicó dos días antes del inicio de la primera guerra de IraK– y el consabido mal uso de la fama en el entorno hip hop. Gang Starr fueron una pareja ejemplar, con un lema: “Gang Starr stands for mastermind”.

Foxbase Alpha

Saint Etienne > Heavenly

Los profundos conocimientos musicales de Bob Stanley y Pete Wiggs, además de su buena mano con lo mediático por ser periodistas musicales, bucearon en la pujante cultura de club del Londres de la época con el retrovisor puesto veinte años antes. Tanto el nombre futbolero de la banda, Saint Etienne, recordando al club francés que había llegado a la final de la Copa de Europa en 1976 jugada en Glasgow, como el arranque con la versión de “Only Love Can Break Your Heart” de Neil Young –que no interpretó la futura primera dama de la banda, Sarah Cracknell, sino Moira Lambert–, buscan recuperar una época e insuflar su espíritu pop a las nuevas tendencias, donde dub y samples dan vida a los ritmos. Ahí está el de “Hey Jude” –la de Wilson Pickett– en “Wilson” compartiendo mesa con el del aún reciente “Being Boring” (Pet Shop Boys) en “She’s The One”. Escuchar el bajo casi “Black Is Black” de “Nothing Can Stop Us” es caer en el pozo de la evocación que ensalza añoranza y progreso.

Laughing Stock

Talk Talk > Verve

Un disco que trasciende las fronteras de cualquier estilo, creando su propio universo sonoro inclasificable. En él, Talk Talk se adentran en la vanguardia con medios recios de naturaleza jazzística, donde contrabajo y percusión esculpen un marco de resonancias desde donde brilla cualquier nota de cualquier instrumento. Sea con colcha de cuerdas, sea a través de improvisaciones de vientos o de la voz rezumando desolación dulce de Mark Hollis –tono similar al de Robert Wyatt–, es un viaje por los vericuetos de la madrugada infinita. Fueron tan intensas las emociones desplegadas que la banda se disolvió tras él. El reverso de “Astral Weeks” (1968) de Van Morrison.

Spiderland

Slint > Touch And Go

Desde los confines de Kentucky, el segundo álbum de esta formación sacudió los cimientos de las bandas hardcore, abriendo caminos que enlazarían con post-rock, math rock, slowcore y prog. Un entramado de guitarras y resonancias que brotan de una maquinaria con vida propia provista de múltiples tentáculos eléctricos. Pasajes impolutos conviviendo con otros sucios, silencios y estruendos formando una amalgama de subidas y bajadas (como una montaña rusa en “Breadcrumb Trail”), quietud sórdida (“For Dinner…”) y aislamiento (“Don, Aman” no tiene percusión), con la telaraña de guitarras tejida por Brian McMahan y David Pajo como protagonista. Slint se disolvieron tras este disco, pero su impronta seguiría creciendo en bandas en las que participaron sus miembros, como The For Carnation, Papa M y Tortoise, así como en otras afines –Steve Albini, quien les produjo el álbum anterior, “Tweez” (1989), pilló mucho de este para sus Shellac–.

The Low End Theory

A Tribe Called Quest > Jive

En su constante búsqueda de nuevas vías musicales para canalizar sus versos, numerosos artistas de hip hop se decantaron por el jazz como fuente de enriquecimiento. La conjunción vocal entre Q-Tip y Phife Dawg se nutrió de un archivo impresionante para configurar bases y adornos sobre los que interactuar, con elementos de piezas de Art Blakey, Jack DeJohnette, Lonnie Smith, Weather Report, Joe Farrell, James Brown, Average White Band, Sly & The Family Stone, Fatback Band, etc. A Tribe Called Quest contaron, además, con el legendario bajista Ron Carter en “Verses From The Abstract”, donde, por cierto, canta una Vinia Mojica que también colaboraba con De La Soul (sus rivales por aquel entonces). Y no suena nada elitista, como muestran los ambientes creados por el vibráfono en “Vibes And Stuff” o la también crepuscular “Jazz (We’ve Got)”, sino accesible, lo cual le hizo aún más influyente.

Screamadelica

Primal Scream > Creation

Los bandazos estilísticos no siempre son malos. Un Bobby Gillespie influido por los estupefacientes decide relegar su inclinación por los Rolling Stones circa 1969 –los que coquetean con la psicodelia y los coros de góspel también utilizados después por Spiritualized– con el escenario excitante que se estaba generando en los clubes británicos más allá –electrónicamente– de Happy Mondays. Tres años después de la eclosión del acid house en Reino Unido y a lomos de las rave parties, abriendo camino a hits posteriores como “Born Slippy” (Underworld). En este viaje espacial de Primal Scream por la divisoria del ritmo con predisposición alucinógena, ayudó, sobre todo, Andy Weatherall, transitando bajo los neones de las pistas: el subidón, la euforia, la flotación y el bajón. Sumergirse en sus resonancias diversas –también contribuyen Hypnotone, The Orb y Jah Wobble– nos acercó al éxtasis.

Nevermind

Nirvana > Sub Pop-DGC

Analizar la influencia del segundo álbum de Nirvana desde lo estrictamente musical sería un error, aunque la base de partida debería ser la voz rota y vulnerable de Kurt Cobain, cuando se torna fuego en el tema –“Smells Like Teen Spirit”– que más ha influido en una generación post-punk. Su combustión, gracias al músculo rítmico de Dave Grohl y Krist Novoselic –y a la precisión matemática del productor Butch Vig a la hora de limpiar la ponzoña y dar un brillo casi mainstream al repertorio–, generó la pasta sonora que legalizó la definición de grunge para todos los públicos. Sin “Smells Like Teen Spirit” no habría Nirvana en su versión aceptada, aunque “Lithium” y “Come As You Are” contribuyeron a fortalecer su leyenda. Pero tampoco habría “leyenda Nirvana” sin esa portada que cuestionaba el capitalismo, sin la relación de la banda con un Seattle puesto en el mapa por ella o sin el suicidio de Kurt y posteriores andanzas de Courtney Love. Todo suma.

Blue Lines

Massive Attack > Wild Bunch-Circa-Virgin

Aunque la etiqueta trip hop colee hasta la actualidad, tuvo su época de máximo esplendor tras el lanzamiento de este álbum capital de Massive Attack –no se olvide que Geoff Barrow, de Portishead, hizo aquí sus primeros pinitos como operador de sonido– que consiguió fundir la cultura de club británica con las técnicas del hip hop, haciendo convivir soul y dub con samples y scratching. Tras el bajo grueso de “Safe From Harm”, el tono agudo de alerta social de Horace Andy en “Hymn Of The Big Wheel”, la acertadísima reconversión de “Be Thankful For What You’ve Got” de William DeVaughn, la producción de Cameron McVey –marido de Neneh Cherry– y la interpretación de una Shara Nelson en estado de gracia en la inmortal “Unfinished Sympathy”, destaca un concepto entonces innovador de trabajo como colectivo. Treinta años después, aún vibran los altavoces y nuestras almas con él.

Loveless

My Bloody Valentine > Creation

Nunca se está preparado para la irrupción de acordes apocalípticos de “Only Shallow”, presagiando lo que está por venir. Como una torre de sonido derritiéndose entre el volumen incendiario. O como una obra de cristal hecha añicos cuyos trocitos buscan desesperadamente reagruparse de la forma más digna posible… o imposible. Un canto a la belleza de la distorsión de My Bloody Valentine –ahí están los decibelios torcidos, refulgiendo saturados desde la portada– que fue asimilada por grupos menos radicales dando forma al shoegaze, al post-rock e incluso al dream pop. Porque, una vez franqueado el muro, ejecutado casi en solitario por un Kevin Shields rebelado contra su tinnitus, y procurando delinear unas voces tratadas como parte de un sonido, empezamos a sentir la permeabilidad de los poros del amasijo por los que fluye el olor de una melodía (“When You Sleep”), abriendo el camino a una segunda mitad donde todo se comprende mucho mejor, sobre todo al llegar al final explícito de “Soon”. Pocas veces en las últimas tres décadas vanguardia y rock han ido tan cogidos de la mano. Enamorados. ∎