Centro de Gravedad

“Ghost Town”: la canción que definió el malestar urbano moderno

Hace justo 40 años, The Specials llegaron al nº 1 de las listas británicas con una canción que hacía añicos todos los moldes: “Ghost Town”. Tras ella, hubo que revisar tanto el canon de la canción política como nuestros apriorismos sobre la música interracial y multicultural. También sobre qué es y qué no es un single de éxito. Tres minutos y medio de pop experimental que sintetizaron la melancolía, el cabreo y la extrañeza de la vida urbana de su época, que en realidad también sirve para cualquier otra. Hablamos de ellos en Centro de Gravedad, sección donde buscamos afinidades.

Los hechos, solo los hechos

En la mera exposición de los hechos que explican la historia delante, detrás y alrededor de “Ghost Town” de The Specials ya se advierten conflictos, giros de guion y moralejas que hacen de esta canción un case study de traca.

El escenario político-social de Reino Unido en verano de 1981, para empezar, era un paisaje en llamas. Tras la subida al poder de Margaret Thatcher en 1979 y su puño de hierro cerrando fábricas, los datos del desempleo se habían disparado hasta los 2 millones y medio de parados, con especial afectación entre las minorías étnicas, que incrementaron el número de afectados en más de un 80%. Este contexto de crisis tan proclive a los disturbios de todo tipo (las revueltas fruto de las tensiones raciales y laborales se sucedían un día sí y otro también) explican perfectamente por qué hicieron fortuna los versos del vocalista Neville Staples “Can’t go on no more, the people getting angry”. Porque, en realidad, este jirón de letra de “Ghost Town” era un mero apunte del natural.

Durante el tramo final de la gira de “More Specials” (2 Tone-Chrysalis, 1980), The Specials empezaron a ser testigos directos de lo enfermo e iracundo que estaba su país. Cuando su furgoneta llegaba a las ciudades donde debían tocar, el paisaje que los recibía era de alarma social y persianas bajadas. Varios de sus conciertos en primavera de 1981, en Leeds, Newcastle o Cambridge, acabaron en tángana. En el último de ellos, además, el vocalista Terry Hall y el teclista y principal compositor Jerry Dammers fueron multados por intentar poner paz entre los fans y los guardias de seguridad.

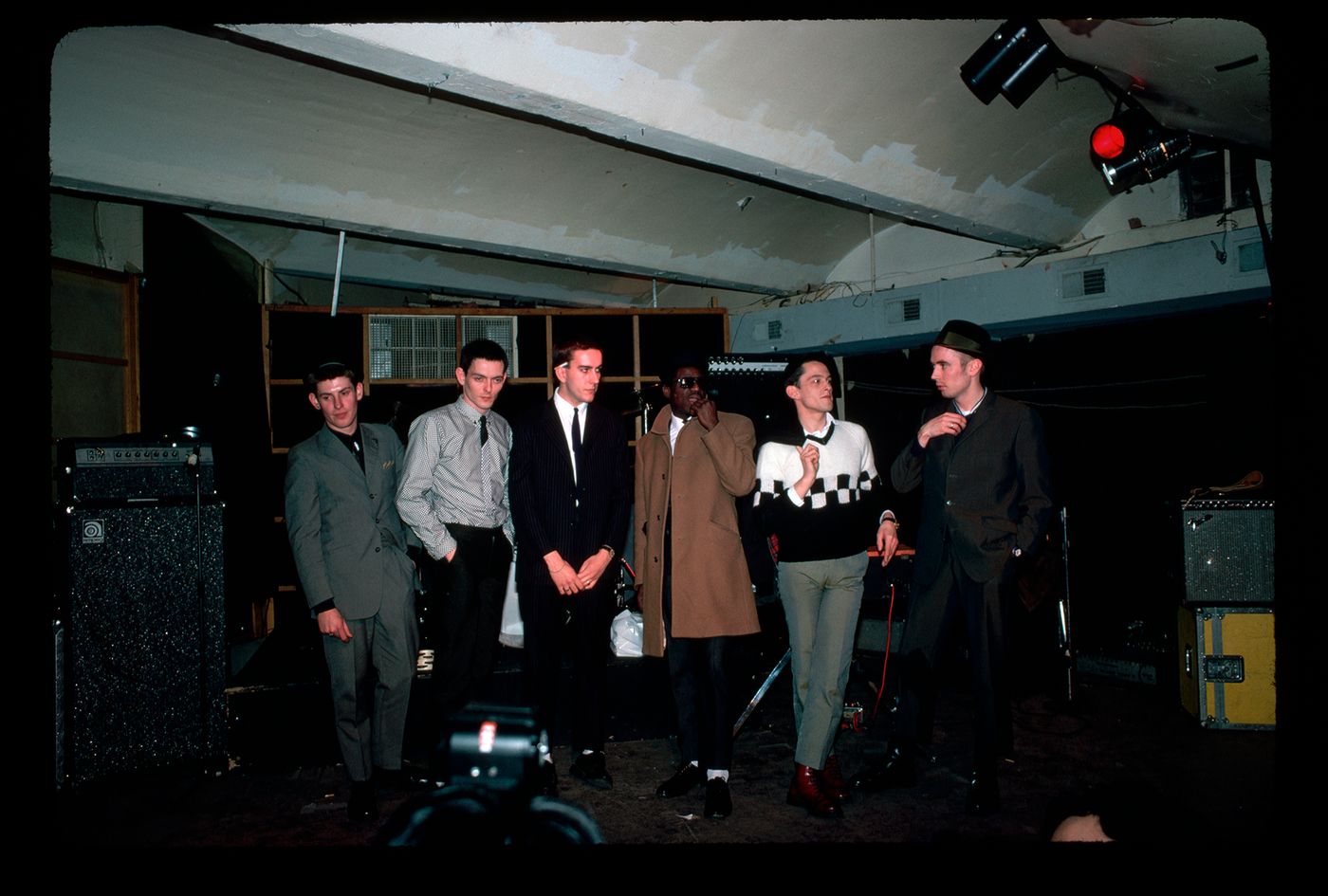

Reino Unido era todo irritación, todo frustración. Unas circunstancias externas que sin duda afectaron la cohesión de The Specials, pero la casa por dentro también estaba sin barrer. La crisis interna en el seno del grupo obedecía a muchos motivos: cansancio generalizado, miembros demasiado aficionados a las drogas y el alcohol, la incomodidad de que cada concierto se convirtiera en una invasión de escenario desde la segunda canción (además, con un público con cada vez más números para ponerse violento), el bajista Horace Panter uniéndose a un culto religioso de nombre Exegesis… Días extraños en los que tus compañeros de viaje también se convierten en extraños.

Pero, básicamente, el problema principal es que la cabeza del líder del grupo, Jerry Dammers, iba a una velocidad distinta de la del resto de la formación. Él ya no solo había quemado el estadio ska-punk-pop de su archiconocido y archiquerido debut homónimo en 1979, sino que también daba por superada la etapa muzak-sixties-jamaicana de “More Specials” (aunque ya contenía algunos esbozos de fantasmagoria afro-caribeña como “Man At C&A”, “Stereotypes/Stereoptypes Pt.2” y “International Jet Set”). Dammer estaba por crear una nueva música a partir de la realidad mestiza de Reino Unido sin ningún miedo, más bien al contrario, de que fuera rara. Y el resto de la banda… no lo entendía. No comprendía por qué no podían repetir la jugada del primer disco. Como Brian Wilson respecto al resto de The Beach Boys cuando se discutían en el estudio durante la grabación de “Pet Sound”, pero sin palabras subidas de tono. Mucho peor: sin hablarse.

Una dinámica pésima para llevar a cabo la idea de canción que quería grabar Dammers: un tema con ínfulas de extraña suite que hablase de las noticias que salían en la televisión y de la degradación anímica de los habitantes de su país; pero también una especie de resumen de todas las etapas estilísticas del grupo, como si fuera una jam colaborativa en la que cada miembro pusiera algo de su parte durante las sesiones. Sucedió, no obstante, lo que ya se intuía que iba a pasar: al final, la grabación de “Ghost Town” durante el mes de abril de 1981 se resolvió casi como un capricho creativo exclusivo de Dammers. El resto, como no entendía, no aportaba.

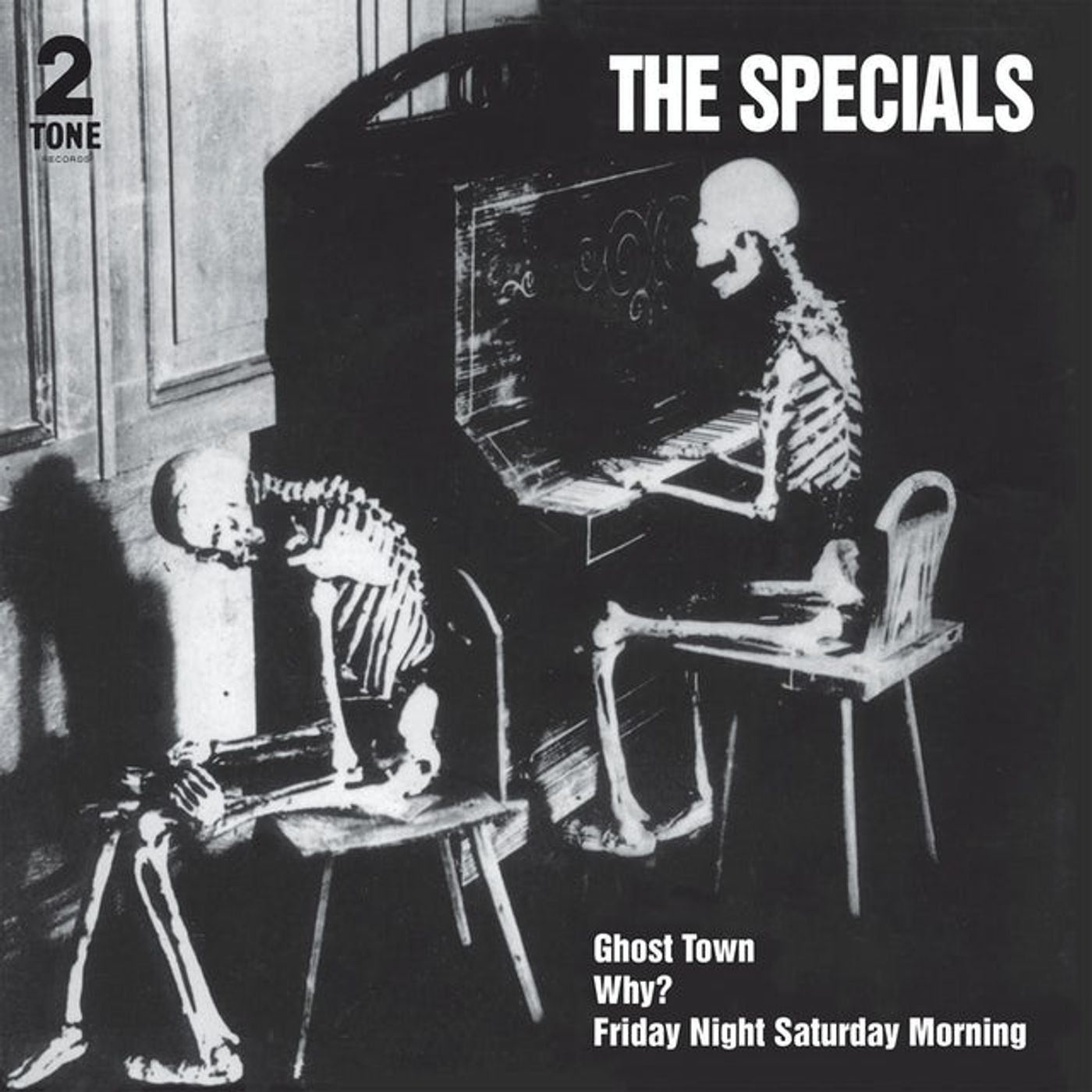

El 12 de junio de 1981, 2 Tone publicó “Ghost Town” y un timing perfecto, aunque también trágico, hizo que se convirtiera en la banda sonora del zeitgeist de UK: tras los célebres y cruentos disturbios en Brixton en abril de ese mismo año (más de 50 coches patrulla quemados, casi 150 edificios dañados y 82 detenidos como consecuencia del exceso de presencia y celo policial en uno de los barrios con mayor densidad de población de raza negra de Londres), en julio llega un segundo estallido de fuertes y airadas protestas raciales, esta vez a lo largo y ancho de 35 ciudades del país.

Esta sincronización de tiempos deparó a The Specials el segundo nº 1 de su carrera (el primero fue “Too Much Too Young” en febrero de 1980), que se mantuvo en la cima de las listas de ventas durante tres semanas, del 10 de julio al 1 de agosto de 1981. Lo que hubiera sido una circunstancia feliz para cualquier banda, no obstante, se convirtió en la inesperada puntilla que remató al grupo: minutos antes de actuar en “Top Of The Pops”, en mitad de este pico de popularidad, Terry Hall, Lynval Golding y Neville Staples comunican en camerinos al resto del grupo que abandonan la banda para montar su propia formación, que sería Fun Boy Three. The Specials se separaron (al menos en su primera encarnación) y el pase de “Ghost Town” en TOTP, pues, fue ciertamente fantasmal. El playback de los morros.

Los datos interpretados

El momentum, el pathos, el papel que juega en la carrera del grupo… Todo esto está muy bien y hay mucha miga, sí, pero ¿qué tenía “Ghost Town” que la hacía tan especial? ¿Por qué ‘Melody Maker’, ‘NME’ y ‘Sounds’ la eligieron single del año en sus listas de repaso de 1981? ¿Cómo se reconoció y se reconoce tanto público en ella, no solo los rude boys y no solo los oyentes de su año? ¿Por qué ‘The Guardian’ la escogió el año pasado como el segundo mejor nº 1 de toda la historia de los charts en UK?

La compleja y libérrima estructura compositiva de “Ghost Town”, con su encadenado de secciones distintas que la convierten en canción de canciones, puede inducir a la idea de considerarla un cadáver exquisito de felices hallazgos. Y, en cierta manera, lo es: la intro parece provenir del laboratorio de sonidos protoelectrónicos de Joe Meek, el Hammond semeja al que amenizaba los intermedio en las salas de cine british de posguerra, la flauta dibuja inopinados arabescos, los vientos son de la misma familia que los de John Barry cuando se ponía jazzy, el fiscorno de Dick Cuthell se da un aire latino, los coros parecen una broma de music-hall (como un coro griego de esqueletos de chufla, de fantasmas de los que atacaban a Abbott y Costello) y el crossover jamaicano, siempre tan presente en la música de The Specials, en esta ocasión era más dub que ska. O sea: más atmosférico, más humeante, más hipnótico y más experimental. De hecho, aunque existe una versión dub para la cara B del 12”, extendida hasta los seis minutos y en la que la canción se desintegra en sorprendentes ecos, escaleras decrecientes de teclado atonal y un hermosísimo y cabizbajo solo de trombón de Rico Rodriguez, “Ghost Town” ya parece un tema con el remix dub integrado en su primera versión de 3’39”. Lleva, pues, el I+D a la vista y de serie.

Pero hay algo en “Ghost Town” que unifica y da sentido a todos los elementos de la olla podrida. Es su estado de ánimo gloomy general. Dammers ya quería que el tema fuera downtempo para ir encaminando poco a poco su repertorio hacia una placidez que no invitara tanto al pogo y la invasión de escenarios en sus conciertos, pero es que aquí directamente abrió las puertas de par en par a la otredad, a la extrañeza y a la ambigüedad. Esta era una canción con equilibrios que se dirían antagónicos: comedia vodevilesca y poso dramático, signos estilísticos reconocibles e interferencias extrañas, espíritu de crónica social a pie de calle y fabulaciones alucinógenas, profundamente londinense y a la vez atrevidamente multicultural… Una canción entre mundos, en definitiva, que encontraba su identidad precisamente en el hecho de ser una invitación a que el oyente la acabase de definir.

Cualquier ciudadano que viviera en Reino Unido en 1981 (o cualquier habitante de cualquier otra metrópolis del mundo de cualquier otra época) podía sentirse apelado y representado por “Ghost Town”. El mood tan peculiar de la canción, ese tono tornasolado entre la tristeza y la indignación, era una redefinición formal del spleen. Un reseteo de esa melancolía, cuando no directamente angustia, de la vida en ciudad que estableció un nuevo canon del malestar urbanita para los años venideros.

El legado rastreable y la herencia intangible

Cuando Jerry Dammers creó “Ghost Town” estaba apuntando y pensando claramente en su mañana, no en el ayer en el que todavía parecían estar el resto de miembros de The Specials. Y el mañana le devolvió la mirada. Este tema nunca aparecido en ningún álbum (se puede encontrar, eso sí, en prácticamente todas las recopilaciones de singles de la banda) abrió un sinfín de posibilidades creativas, también simbólicas, para los artistas que vendrían detrás.

El primero fue el propio Jerry Dammers. Muy pronto, en esa maravillosa prórroga de la trayectoria de The Specials que fue “In The Studio” (2 Tone-Chrysalis, 1984) de The Special AKA, el músico de Coventry se desató definitivamente de cualquier atadura estilística en lo instrumental y golpeó de nuevo en las listas con un hit político, “Nelson Mandela”. Aunque era mucho más decodificable por el público, mucho más explícito y, a la postre, mucho más efectivo como herramienta de concienciación que “Ghost Town”, este sencillo solo alcanzó el nº 9 en las listas del Reino Unido. Cosas veredes, amigo Dammers, pero la vanguardia pop triunfó más que el pop-pop. En cualquiera de los dos casos, lecciones felizmente aprendidas: ambos temas son rotundas demostraciones de que el compromiso político y el éxito popular no son antagónicos.

Los años van pasando y, cada día, “Ghost Town” es más joven. Un extraño caso de canción-Benjamin Button a cuyo sonido todavía avanzado han rendido pleitesía en versiones, con desigual suerte, Steve Nieve, Tricky, The Prodigy, Kode9 o Amy Winehouse (hasta No Doubt, que empezaron como un grupo de ska, hacían un fragmento en directo). Pero que quede clara una cosa: no es lo mismo ser fan y continuador de los primeros Specials (magníficos también, por supuesto) y tirar de su repertorio, ejem, “fácil”, como las chorrocientas bandas de ska posteriores o artistas pop como Lily Allen (subida al escenario con el propio grupo, pero sin Dammers), que desentrañar el ovillo de “Ghost Town”. En esta segunda categoría cabría destacar el papel de Damon Albarn, que desde los años Blur fue reverenciando intermitentemente al grupo de Jerry Dammers, hasta acabar colaborando con Terry Hall en Gorillaz y beber directamente del manantial de la ciudad fantasma con The Good, The Bad & The Queen, el proyecto cuyo repertorio parece todo él variaciones que toman “Ghost Town” como tema.

Psicofonías de “Ghost Town” se han ido escuchando también en diversas bandas sonoras: desde “Snatch. Cerdos y diamantes” (Guy Ritchie, 2000) hasta “The Souvenir” (Joanna Hogg, 2019), desde “Asesinos natos” (Oliver Stone, 1994) hasta “Zombies Party” (Edgar Wright, 2004). Aunque los verdaderos cazafantasmas saben que el espíritu de esta canción siempre se manifiesta de maneras poco obvias: en el pellizco jamaicano de algunos temas de The Streets o Skream, por ejemplo. Porque, ya que hablamos de dubstep, ¿acaso los vapores de easy listening posapocalíptico de Burial no comparten en su ADN el mismo código que “Ghost Town”?

Al final, la vigencia de “Ghost Town”, su presencia fantasma en nuestra realidad 40 años después de ser publicada y alcanzar el número 1, trasciende el mero rastreo de influencias musicales, reconocibles o no, evidentes o metafóricas, en otros creadores. Como icono artístico moderno que es, “Ghost Town” nunca deja de decir todo lo que tiene que decir, quizá por su apariencia de pieza incompleta. Habla del tiempo de quien la escucha, sea cuando sea, no del tiempo en el que fue hecha, aunque también lo definiera. Por eso, durante el toque de queda pandémico “Ghost Town” sonaba en nuestras cabezas: “All the clubs are being shut down (...) Bands won’t play no more”. Por eso, si algún montador de informativos atrevido acompaña imágenes de contenedores quemando con la ventolera en fade in de su arranque, todavía cuela. Por eso, cuando caminamos por un barrio gentrificado o un no-lugar con bloques de oficinas de cualquier ciudad del mundo que antes fue viva, todavía es normal que para nuestros adentros tarareemos “This town (town) is coming like a ghost town”. ∎