Fuera de Juego

La vida sin Jane Birkin

El mediodía del 7 de marzo de 1991, Jane Birkin (1946-2023) coge de la mano a sus hijas Kate y Charlotte y se aleja de la multitud que colapsa la Avenue Transversale del cementerio de Montparnasse. Acaban de concluir las exequias por Serge Gainsbourg y, si los cinco días que han transcurrido desde su muerte han sido terribles para toda la familia, para Jane ahora el duelo adquiere una inquietud añadida, como le recuerdan insistentemente los carteles de su próximo concierto en el Casino de París que ve desde el taxi que las conduce a casa. Va a ser su debut sobre ese escenario y con Serge ha desaparecido el único apoyo con que contaba para superar el reto. Esa noche le cuesta conciliar el sueño. Por la mañana la despierta una llamada telefónica: su padre, David Birkin, acaba de fallecer en un hospital londinense.

Habituados como estamos a esa imagen apacible de Birkin rubricada invariablemente por una sonrisa, sorprende descubrir que su vida se movió al ritmo de las heridas provocadas por la muerte. Se repondría de aquellas veinticuatro horas en las que vio desaparecer a sus dos figuras masculinas fundamentales, como se había repuesto diez años antes de la grave crisis que le había supuesto el fallecimiento de su íntima amiga Ava Monneret. No conseguirá, sin embargo, hacer lo propio con el golpe más terrible de todos: el suicidio en 2013 de su hija Kate, tras el que sintió –como confiesa en sus “Diarios 1957-1982. Munkey Diaries” (2018; Monstruo Bicéfalo, 2023)– que “ya no me quedaba nada que decir”. A ella la parca le daría todavía una década de plazo, un decenio que vería nuevos discos y giras, la publicación de sus fascinantes diarios e incluso el deslumbrante homenaje fílmico que le ofrecería su hija en “Jane por Charlotte” (Charlotte Gainsbourg, 2021). Pero aquel golpe fue definitivo y la depresión no tardaría en confundirse con los problemas médicos. Siempre optimista, Jane planteó un regreso a la carretera con una gira de verano que debía estar en plena ebullición en estos mismos días. No fue posible: el accidente cardiovascular que sufrió hace un par de años había marcado el punto final de su recorrido público.

La mujer tipo E

Poco más dieron de sí los tres años escasos que duró aquel matrimonio, aunque también dejaron a Jane un doble legado que resultaría capital en su vida. Por supuesto su hija Kate, a quien Barry no vio en décadas ni aportó jamás un triste óbolo para su manutención. El segundo, una aparición fugaz en la película “Blow-Up” (1966). Si asomarse a una cinta de Michelangelo Antonioni era por aquel entonces un escaparate sin igual, hacerlo dejando en su metraje el primer desnudo frontal del cine británico sumaba un escándalo automático que garantizó la continuidad de Jane en el cine. Durante un tiempo se planteó incluso el salto a Hollywood, aunque la evidente diferencia de edad (y de altura) incomodó la siempre voluble autoestima de Tony Curtis, que prefirió a Claudia Cardinale como acompañante en “No hagan olas” (Alexander Mackendrick, 1967). A cambio, optó por una pequeña película francesa titulada “Slogan” (Pierre Grimblat, 1969) cuyo principal atractivo para la taquilla era el protagonismo de un actor del que no había oído hablar nunca. Su nombre, Serge Gainsbourg.

Te quiero, yo también

A más de medio siglo vista, todo lo sucedido en los doce años que duraría la relación no puede ubicarse en otro espacio que no sea el de la leyenda. En ese plazo Jane se convertiría en una de las actrices más queridas del cine francés trabajando en un primer momento en la serie B –desde las películas de nazis a las drug movies, no dejó un solo género apetecible sin tocar– hasta convertirse, aupada por la infalible comicidad de ese acento british del que nunca pudo despojarse, en una pequeña reina de las plateas de barrio vía comedia cinematográfica francesa en su vertiente más popular.

Estando al lado de quien estaba, Jane no tardó en entrar en la música y por la puerta grande. La primera vez que escuchó el “Je t’aime… moi non plus” que Serge había grabado con Brigitte Bardot se terminó pillando los dedos con una caja, aturullada ante aquella interminable avalancha de gemidos. Fascinado por el tono de castrati de su voz, Gainsbourg le propuso repetir el dueto. A Jane la idea le sorprendió, pero terminó aceptando aterrada ante la posibilidad de que, de recibir una negativa, Serge pensaba pasar la invitación a la nueva bomba sexual del cine francés, Mireille Darc.

Ambos fueron conscientes de lo que se traían entre manos cuando al salir del estudio colaron un acetato de la canción bajo la aguja del tocadiscos del elegantísimo restaurante del hotel L’Hotel. Al ver a los comensales paralizados sin saber muy bien qué hacer, Serge sonrió y se limitó a decir: “Jeanette, I think we’ve got a hit record”. No es necesario, por archisabidos, repetir los vetos de emisión en radios de todo el mundo ni las amenazas de excomunión del Vaticano. De la popularidad del tema baste decir que cuando años más tarde la familia real británica tomó tierra en una remota colonia de Oceanía, se topó con unos indígenas vestidos, como en un chiste del ‘TBO’, con taparrabos, corbatas y chisteras. Era la banda local, encargada de interpretar “God Save The Queen”. Pero cuando al concluir se dieron cuenta de que la reina no había terminado de realizar los saludos protocolarios, se lanzaron a interpretar el único tema occidental que les sonaba vagamente. Era “Je t’aime… moi non plus”, claro.

No hubo un solo álbum posterior de Jane que no fuera destinado directamente a las cubetas de saldo. Sus irrisorias cifras de ventas fueron hundiendo lentamente la reputación de una discografía a la que, vista con la perspectiva del tiempo, es difícil hacer el más mínimo reproche. Gainsbourg siempre reservó para Jane sus composiciones más cuidadas y en ellas volcó toda su experiencia en los estudios y con los mejores músicos de París y Londres. Para Jane, una ocupación menor: su principal dedicación eran Serge y la familia, aumentada en 1971 con el nacimiento de Charlotte. Nadie piense que ese lugar común de hombre depravado versus chica inocente tenía algún viso de realidad: en sus diarios, Jane recuerda querer tener un niño para llamarlo Satanás, saldar discusiones apagando cigarrillos en el brazo de Gainsbourg o aquella noche en la que, fantaseando con ser una prostituta, terminó arrastrando a un Serge aterrado a un motel inmundo de Pigalle donde ambos estuvieron a punto de morir a manos de los árabes que regían el lamentable establecimiento.

Le punk c’est chic

Lo que sí es indudable es el peso superlativo que la colosal figura de Gainsbourg jugaba en la pareja y el lugar secundario al que parecía condenada su compañera. Nada de importancia en los primeros años, cuando Jane, recién salida de una relación tan cruda como la mantenida con Barry, encontró en Serge una persona atenta que la ayudó a reubicarse en otra vida y otro país y que le descubrió otros mundos que desconocía estuvieran en este. Pero todo cambió a finales de los setenta, cuando sus discos reggae hicieron a Serge mutar de artista para minorías en estrella. El éxito repentino pasada la cincuentena y un alcoholismo cada vez más turbio disparó su egolatría hasta límites insoportables.

Para entonces, Jane funcionaba ya a otra velocidad. Harta de ir contracorriente, de vivir de noche y dormir de día, de aquel TOC de Serge que la obligaba a confinarse con las niñas en la minúscula cocina de 5 bis rue Verneuil por ser el único espacio donde podían tocar algún objeto sin provocar un conflicto, Jane se sentía además aprisionada por aquella interminable sucesión de comedias banales que parecían cohibirla artísticamente. Y ahí fue donde apareció Jacques Doillon, un joven director que acababa de levantar admiración en Cannes gracias a “La golfilla” (1979) y que había pensado en ella para una compleja película en la que ve su gran oportunidad. Jane ya se había estrenado en un papel dramático con la extraordinaria “Te amo, pero yo no” (Serge Gainsbourg, 1976), pero que el guionista y director de la cinta fuera Serge había terminado ensombreciendo sus méritos. Doillon no solo le ofrece el papel soñado, sino que le propone tomar parte en la definición de su personaje, motearlo de elementos autobiográficos para hacérselo sentir más propio.

El rodaje de “La hija pródiga” (1981) va a ser el de todos los demonios. Sumido en su egotrip, Serge comienza a intuir entre brumas de alcohol lo que allí está pasando. Las escenas de celos son tan continuas como las dudas de Jane. Hasta que un día, sin despedirse, coge a las niñas y se pone en camino hacia un hotel. Será el inicio de una nueva vida en compañía de Doillon y su redescubrimiento como actriz.

La vida sin Serge

Mediada la treintena y alejada de la inseguridad a la que parecía condenarla inconscientemente la continua tutela de Gainsbourg, Jane va a conocer una fase de brillante madurez. Su progresión como actriz es contínua: si arranca 1985 con una nominación al premio César por su nuevo trabajo con Doillon, “La pirata” (1984), lo cierra con todo un premio en el Festival de Venecia por su labor en la película “Dust” (Marion Hänsel, 1985). Si hasta entonces su espacio natural habían sido los cines de barrio, ahora pasarán a serlo las alfombras rojas de los festivales. Y adiós a los directores artesanos apurados por presupuestos raquíticos: los realizadores con los que trabaja son Agnès Varda, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, pura aristocracia del cine francés. Probará el teatro primero con obras ligeras, más tarde con Carrière, finalmente con Shakespeare y Eurípides. Y se decidirá a saltar a la dirección, en un primer momento con segmentos de películas de sketches, después con un par de piezas televisivas, en última escala con todo un largometraje que ella misma escribe, “Boxes” (2007). Tampoco faltará dedicación a causas humanitarias, con una continua colaboración con Amnistía Internacional y particular implicación en la lucha contra el sida. Señeros serán sus viajes a Bosnia, Israel o Palestina y su apoyo a la Nobel de la Paz birmana Aung San Suu Kyi.

En la música, Jane mostró la misma voluntad por ir midiendo sus pasos hasta alcanzar una completa independencia. Si una vez superados los rigores de la ruptura establecerá una intensa amistad con Gainsbourg que le permitirá volver a contar con él en el estudio, tras su muerte irá planificando sus movimientos al tiempo que ejerce de embajadora de su repertorio: no busquen otra vía de entrada para Beck, Jarvis Cocker o Iggy Pop, que ahí la tienen. Sus primeros discos buscaron el refugio seguro del cancionero de Gainsbourg o del apoyo de duetos y colaboraciones, pero en “Enfants d’hiver” (Capitol, 2008) y “Oh! Pardon tu dormais…” (Barclay, 2020) terminará ejerciendo de compositora. Y si en las primeras giras su principal intento es poner en perspectiva el inmenso repertorio de Serge, devaluado hasta el extremo, enterrado bajo tanto esperpento televisado en aquellos últimos y lamentables años, con el paso del tiempo aprenderá a moldearlo como un chicle, habilísima a la hora de orbitar a su alrededor y no acabar nunca engullida por ese agujero negro capaz de devorar todo aquello que se le acerque. Y haber sabido esquivar esta fuerza centrípeta no es sino otra de tantas muestras de inteligencia que Jane ha sabido articular en su vida. ∎

Discos para crecer más allá de Gainsbourg

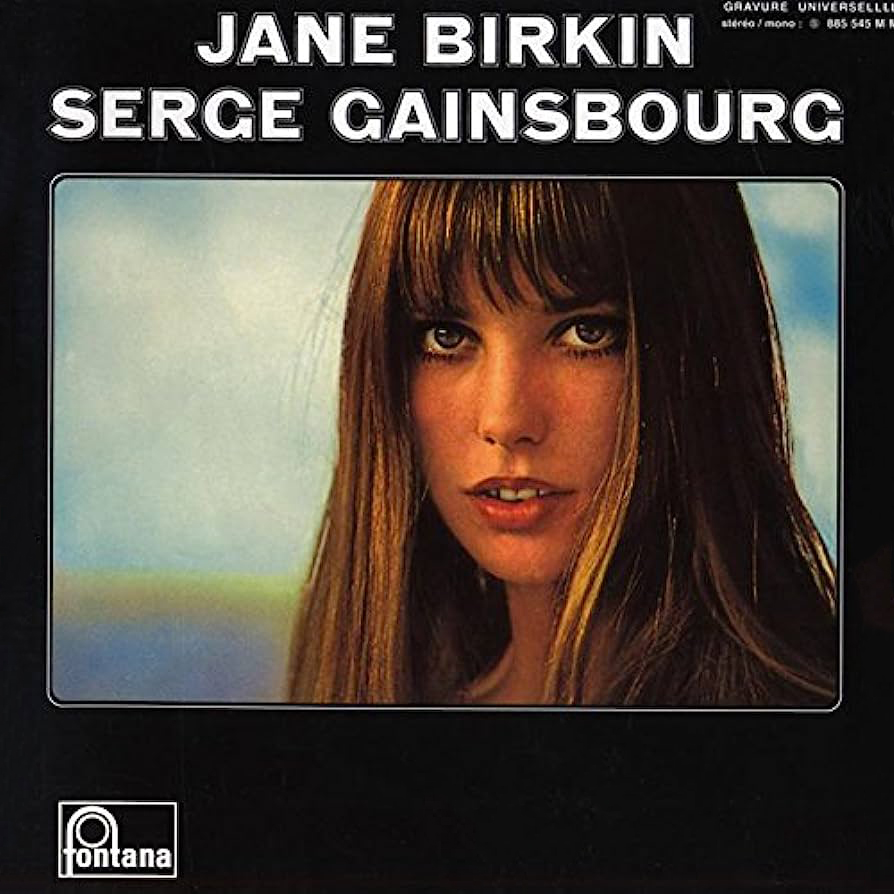

“Jane Birkin / Serge Gainsbourg”

Posiblemente, uno de los momentos más brillantes de la summa gainsbourguiana aunque solo sea por esa capacidad de Serge para dar brillo hasta a materiales de derribo. Forzado por la discográfica a registrar un álbum para sacar rentabilidad a “Je t’aime… moi non plus” y sin tiempo para componer, Gainsbourg levanta sobre la marcha un maremágnum de autoversiones, revisiones de temas perdidos y saqueos inconfesos de piezas de música clásica. Y lo que apuntaba a mera faena de aliño terminaría dando pie a un álbum sin fisuras, con Jane asomándose a cinco de sus cortes.

“Di doo dah”

Primer álbum en solitario de Jane y punto cumbre en la construcción de esa falsa imagen de ingenua sobre la que pivotará gran parte de su carrera. Muy volcado en la presencia de una marcada base rítmica, Gainsbourg entenderá que la voz necesita también un amplio apoyo orquestal que deja en manos del productor Jean-Claude Vannier, con quien acaba de levantar su monumental “Histoire de Melody Nelson” (1971). Fue su última colaboración conjunta: un quítame allá esos créditos con los que Serge nunca fue generoso acabaría con aquella colaboración canónica capaz de facturar discos de barroquismo fulminante.

“Ex fan des sixties”

El cuarto álbum en solitario de Jane supuso también el gran proyecto musical de Serge post “L’homme à tête de chou” (1976). Repleto de canciones premonitorias sobre el desamor y el final de la pareja, el conjunto incluye algunas de sus letras más complejas (ahí queda ese “Exercice en forme de Z” conformado por palabras que emplean dicha letra) y sendos temas sobre los dos seres más queridos por Serge: la propia Jane (“Dépressive”) y su compañero de bien regadas francachelas Jacques Dutronc (“L'aquoiboniste”).

“Arabesque”

Dentro del estupendo ramillete de discos en directo con los que Jane fue jalonando su carrera, posiblemente sea este el que resulte más llamativo por lo inesperado de su objetivo y lo arriesgado de su propuesta musical. También el más conseguido: acompañada por el grupo argelino Djam & Fam, Birkin sumerge su habitual repertorio de piezas gainsbourguianas en un baño de sonidos orientales que se le ajustan como un guante.

“Oh! Pardon tu dormais…”

Brillante cierre de la carrera musical de Birkin con un último álbum de estudio producido por Étienne Daho, también en labores de composición con la propia Jane. Tomando como punto de partida una película y posterior obra teatral de Birkin, su autora se muestra desnuda como nunca en una sucesión de textos autobiográficos donde brillan con luz propia los dedicados a su hija Kate, fallecida siete años atrás. También es el más gainsbourguiano de sus discos no gainsbourguianos: tras la muerte de Alain Bashung, Daho parece haber quedado como único heredero digno del trono. ∎