Firma invitada / Bonus track

Poner orden

abrá algo mejor o, al menos, más apropiado a que el estilo sea el tema, a que la forma equivalga más o menos exactamente al fondo?

¿Quién sabe?

En cualquier caso, es lo que hay.

En cualquier caso, de un(os) tiempo(s) a esta parte habitamos y vivimos (saludos al infinito bromista David Foster Wallace, quien ya saben dónde empezó y cómo terminó) Año del Desorden Ordenado. Así que aquí van unas notas sueltas al respecto en busca de ser llamadas, llamadas al orden, sí.

Uno.

Fue noticia (y tiene su gracia: la expresión “fue noticia” en algún momento equivalía a un “ya es parte de la historia”; mientras que ahora no es otra cosa que la certificación de que algo que ocupó páginas de periódicos o minutos de telediarios o caracteres de tuit ya no es, ya fue; los tantas veces citados/contados warholianos 15 minutos de fama devenidos y degradados a tres o cuatro líneas de memoria, de mala memoria).

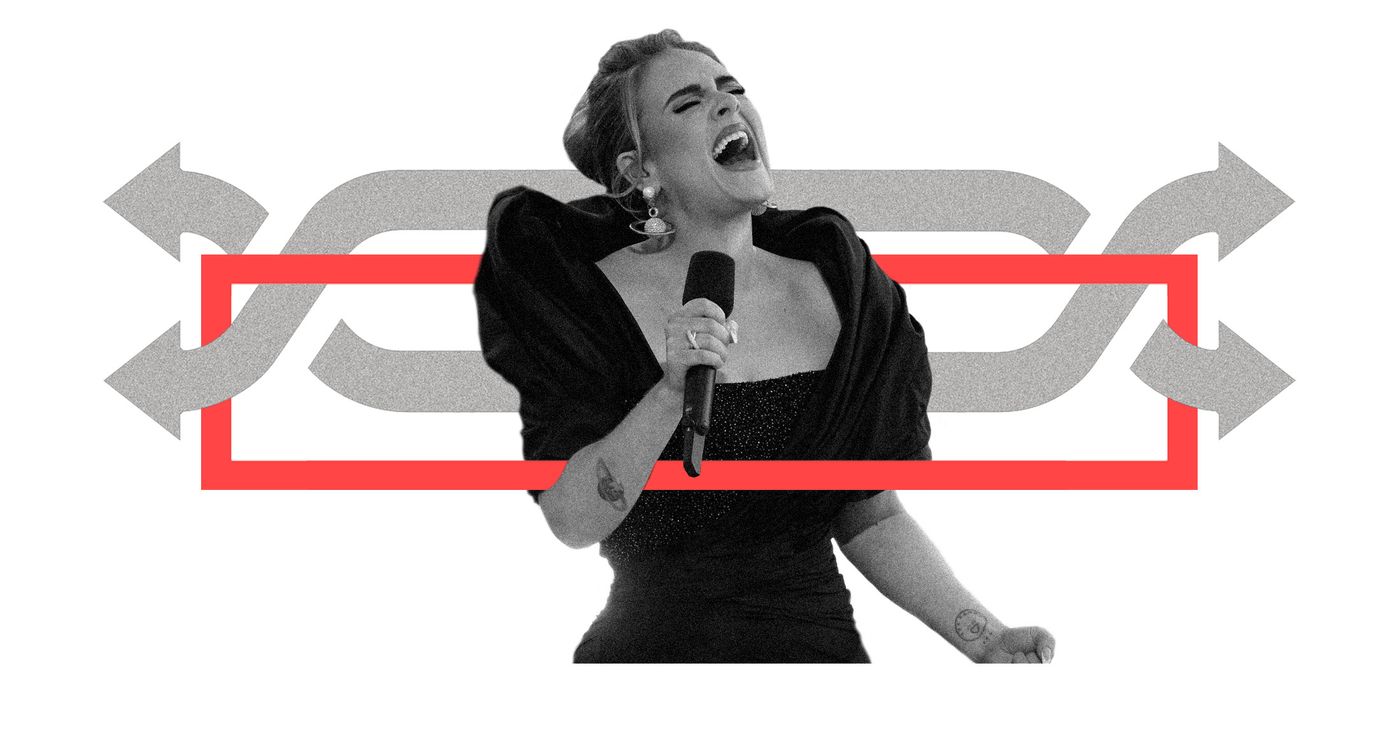

Así, sobre finales del 2021 (esa sequel del año 2020 y cuya tercera parte de trilogía se ha estrenado con los renovados efectos especiales de posible Guerra Mundial), Adele publicó su nuevo álbum. Ya saben: Adele es esa songwriter multimillonaria que canta como triunfal y tan británica y divina y olímpica y guerrera monarca Boadicea, pero que, cuando responde a entrevistas, suena exactamente igual a una hermana de Eliza “My Fair Lady” Doolittle que no tuvo la suerte (buena o mala) de cruzarse con el muy flemático profesor de fonética Henry Higgins. En cualquier caso, lo nuevo de Adele se titulaba “30” (reincidiendo por cuarta y ascendente y ordenada vez en su edad como título) y su primer vídeo fue muy comentado y enseguida rompió récords de venta anticipada y la anticipada “Easy On Me” fue top-stream, etc.

Pero, de pronto, Adele introdujo en todo el previsible proceso/relato un elemento argumental inesperado: exigía a la plataforma reproductiva Spotify que, en lo concerniente a su “30”, retirase la posibilidad de clicar en el algorítmico botón de reproducción aleatoria o shuffle/random. Adele, casi disciplinante, demandaba que su álbum se escuchase en orden, porque ese orden de las canciones era parte (parte importante) del asunto y obligación para su absoluta comprensión. Nada de recitar el alfabeto de manera desordenada, todos de regreso a la escuela. El argumento de Adele para su exigencia era tan comprensible como obvio: los artistas dedican mucho tiempo a pensar el orden en que colocan sus canciones. Además, en el caso de “30”, lo de Adele se apuntaba en ese siempre fértil subgénero del rock’n’pop que es el álbum de divorcio y que suele arrancar con el corazón roto y culminar en momento de epifánica sabiduría y redención y, si había suerte, nuevo amor. Adele se salió con la suya y explicó –vía Twitter– que “esta era la única petición que tenía para nuestra siempre cambiante industria... No creamos álbumes con tanto cuidado y reflexión en nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como tal pretendemos”.

En cualquier caso, el deseo concedido/demanda acatada no significó que Spotify retirase la función en cuestión de forma definitiva, ya que los usuarios amantes del caos argumental tenían la posibilidad de reactivarla manualmente y así consagrarse como anarquistas consumados y antisistema y antiadélicos.

Dos.

En cualquier caso, el asunto hizo estallar una de esas tan comunes y efímeras tormentas informáticas online donde absolutamente todos se sintieron justificados para abrir sus paraguas o para salir a cantar en la lluvia pisoteando charcos en avenidas y callejones, donde hace tiempo que se piensa cada vez menos en la obra y más en sus partes, cortesía de nuestra cada vez más debilitada capacidad/habilidad para concentrarnos más o menos largamente en cualquier cosa que no sean el espasmódico videogame de turno o las frenéticas visitas a enredadoras redes sociales de seres más o menos queridos.

Así, para algunos Adele era una dictadora autoritaria y para otros una justiciera implacable y para unos más defensora de un sistema caduco, “reaccionaria anacrónica que saldrá perdiendo aunque piense que ganó” o, incluso, dictadora de gustos y hábitos de los demás.

Y enseguida, como corresponde, para que se pronunciaran acerca de tan trascendental cuestión, fueron convocados “especialistas”: ejecutivos de discográficas, sociólogos, economistas, historiadores, periodistas musicales y ex virólogos/vulcanólogos (el exmarido de Adele, hasta donde sé, no se pronunció al respecto –tampoco dijo nada acerca de la, leo, inclusión de la voz del hijo en común entre tracks– para así no entorpecer un arreglo económico que cabe imaginar provechoso).

Muchos aprovecharon para hacer historia de la automezcla: discmans, iPod, iTunes, algoritmo Fisher-Yates y la rendición de los oídos propios a la manipulación ajena (y la conspiranoia de que el azar nunca es del todo azaroso y de que puede ser controlado por intereses que trascienden pero, a un tiempo, utilizan al oyente, que se cree casual, pero no).

Un “filósofo de la educación musical” postuló que Adele tenía razón en defender sus principios (y sus finales) porque todo proceso musical-creativo sigue un guion muy bien pautado en el que el orden de los factores sí afecta al resultado (a saber, he aquí los cuatro pasos a dar según el hombre: exploración del tema del álbum, improvisación estructural, composición/documentación, grabación y después pasarle todo al departamento de marketing para que empiecen los problemas a solucionar; la audición/visionado del reciente documental “Get Back” es casi una demostración práctica de esta receta).

Un profesor de una prestigiosa universidad advirtió de los riesgos de un cisma existencial para millennials hipersensibles: “La mayoría de las personas prefieren no optar por un comando que no sea el de ‘default’ a no ser que tengan un motivo casi ideológico para hacerlo. Así que todo esto a lo que obliga Adele constituye un gran cambio y un considerable shock para todos aquellos quienes esencialmente han sido criados en y por Spotify”.

Un estudioso enumeró el orden arquetípico y paradigmático de todo álbum: “Abrir con canción muy energética y que asemeje un himno/obertura; seguir con modales ‘midtempo’; volver a la energía con algo más dinámico que en el primer track; balada contundente; la segunda canción más memorable del álbum; del track 6 al 11 ubicar todas aquellas que sean variadas y no tan comerciales para que se potencien entre ellas, y cerrar con una última canción que sea épica a la vez que nostálgica, pero que también funcione como final abierto provocando tanto la necesidad de oír de nuevo lo que ya pasó como inspirar al oyente a comprar lo que vendrá”.

Otro “investigador” señaló que escuchar en/por orden “contribuye al descubrimiento de ‘deep cuts’ o favoritos muy personales más allá de los universales ‘hits’; se aprecia de manera total las intenciones del artista; se obtiene, por lo tanto, una conexión más profunda con el músico, y se comprende que las varias canciones acaban configurándose en una única entidad”.

Y un elaborador de estadísticas apuntó que de las 50 canciones más escuchadas en España vía Spotify apenas seis de ellas superaban los cuatro minutos de duración.

Y un músico cuyo nombre no será aquí mencionado suspiró que “lo que pasa es que las canciones largas dan más trabajo tanto a quien las escribe e interpreta como a quien las escucha”.

Ya saben: a los refugios.

Tres.

Todo lo anterior no impidió que yo siguiera pensando más o menos ordenadamente en la cuestión del orden.

Pensé en que yo había sido criado no por Spotify, sino por televisores con pocos canales (y sin mando a distancia y/o posibilidad de volver a empezar y adelantar o almacenar para más tarde) y por vinilos con lado A y lado B (los vinilistas de ahora vuelven o llegan allí por nostalgia o por opción, no, como yo, por imposición), y que había que levantarse a dar la vuelta. Y que arriesgar a dejar caer la aguja/púa en el sitio/limbo preciso entre una canción y otra requería de un pulso firme que no tenía entonces y menos tengo ahora.

Pensé en cómo aniquilaría la audición por shuffle no solo a buen parte del canon de Pink Floyd y a tanta nominal ópera rock (“Tommy”, “Arthur” y “Ziggy”), sino también a esa variedad un tanto más difusa pero igualmente fría y cálidamente calculada como el álbum conceptual o state of mind record. Ejemplos (la decisión de poner títulos y no intérpretes no es casual y sí meditada, la idea por encima del ideólogo: “Automatic For The People”, “John Lennon / Plastic Ono Band”, “Abbey Road”, “Band On The Run”, “Crime Of The Century”, “Pet Sounds”, “Blue”, “Kind Of Blue”, “A Love Supreme”, “Rumours”, “Pirates”, “Toy”, “Modern Vampires Of The City”, “Ciudad de pobres corazones”, “The Wind”, “OK Computer”, “Piano Bar” y “La hija de la lágrima”, “Shoot Out The Lights”, “Village Green Preservation Society”, “Nadie sale vivo de aquí”, “Making Movies”, “The Forgotten Arm”, “Good Old Boys”, “All Shook Down”, “You Want It Darker”, “Behaviour”, “Rattlesnakes” y “Mainstream” y “Love Story”, “New York” y “Transformer”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “Camino Soria”, “The Slim Shady LP” y “The Marshal Mathers LP”, “La canción de Juan Perro”, “The New Abnormal”, “Graceland” y “Still Crazy After All These Years”, “This Is The Sea”, “Remain In Light” y “True Stories”, “Blood And Chocolate”, “Blood On The Tracks” y “Time Out Of Mind” y “Rough And Rowdy Ways”, “Sea Change”, “Apple Venus”, “Wildflowers”, “Tea For The Tillerman”, “The College Dropout”, “Heartbreaker”, “I Often Dream Of Trains”, “The Trinity Session”, “Norman Fucking Rockwell!”, “Tales From Topographic Oceans”, “50 Words For Snow”, “Born To Run” y “For Emma, Forever Ago” son los primeros –pero lejos están de ser los únicos– que vienen al shuffle de mi memoria en el momento exacto en que escribo estas líneas. Y, sí, respect para todos ellos.

Pensé en aquello del orden preciso de “siete unidades inhundibles” que postulaba Stanley Kubrick a la hora de conseguir un filme narrativamente perfecto.

Pensé en (saltando a lo más mío) que por un lado hay libros con cuentos (rejuntes más o menos caprichosos) y libros de cuentos que proponen un orden y cadencia casi novelesca que debe de ser respetada y no desordenada (“Música para camaleones”, “Hijo de Jesús” y “El favor de la sirena”, “Los informantes”, “Demonología”, “La vida después de Dios”, “Entrevistas breves con hombres repulsivos”, “Tres cuentos”, “Nueve cuentos”, mis propios libros de cuentos).

Pensé en que, por cada “Tusk” o “Rayuela” o “The Beatles / White Album” o “The Life Of Pablo” o cut-up (des)ordenado por William S. Burroughs (autor de esa gran cita que es “se le dice a algo experimental cuando el experimento salió mal”), hay miles de especímenes que abrazan el caos no por filosofía, sino para no caerse e intentar convencernos de que allí hay un supuesto “orden secreto” que ni sus responsables aciertan a susurrar.

Pensé en estos tiempos de exceso de información y aceleración histórica y de confusa y breve concentración en estímulos que no cesan, pero que así como llegan se van como olas en la más terminal de las playas.

Pensé en los dos últimos y crueles abriles (cuya narrativa fue la de la desordenada trama de una pandemia a la que ya se le enumeraron varios finales y sucesivas olas) y en la posibilidad de un próximo y aún más cruel abril, tal vez marcado a fuego por la apocalíptica división del génesis de átomos enteros.

Pensé en que poner orden no siempre equivale a quitar desorden.

Pensé en que, desde el principio de los tiempos, el ser humano busca (y a menudo no encuentra) el orden; y pensé que de ahí (la relación entre artista y público es más o menos la misma, con la del productor/ejecutivo como apóstol/predicador intermediario) la necesidad de grabar sucesivas figuras divinas a las que, creándolas primero, enseguida les adjudiquemos la responsabilidad de nuestra creación a cambio de creer en ellas y de que nos obsequien con eso conocido como “libre albedrío”, pero, claro, dentro de ciertos límites y bajo control invisible pero todopoderoso de conciencias interiores o capacidad de almacenamiento exterior: el random-shuffle primario y definitivo.

Pensé en que todo esto que pienso y escribo (y que debe/debió leerse en el orden en que están enumerados los sucesivos párrafos y que a más de uno le costará llegar hasta su final sin cambiar de enlace) desaparecerá como lágrimas en la lluvia o píxeles en una pequeña pantalla.

Pensé en que aún no he oído ni una sola canción del “30” de Adele. ∎