Fuera de Juego

Harry Belafonte: arte, raza, desafío

Una noche de 1956 el teléfono sonó en casa de Harry Belafonte (1927-2023). El actor no reconoció la voz que sonaba al otro lado del aparato, pero sí el nombre de su interlocutor: era Martin Luther King, un pastor de Alabama que, con apenas 27 años, comenzaba a apuntar como portavoz de un todavía difuso movimiento por los derechos civiles.

La llamada no presentaba una perspectiva sencilla. Apoyar públicamente a King implicaba la condena inmediata de una sociedad estadounidense donde el segregacionismo todavía tenía rango de ley. Pero Belafonte llevaba unas palabras grabadas a fuego en su memoria: “El artista debe tomar partido y elegir luchar por la libertad o la esclavitud”. Las había oído en boca de Paul Robeson, cantante negro enrolado en la Brigada Lincoln durante la guerra civil española que había decidido utilizar su fama para dar voz a la comunidad afroamericana.

Belafonte no dudó. Pero si a ningún negro se le hubiera perdonado una decisión así, menos se le disculparía a él, primer artista en traspasar las rígidas barreras raciales y encontrar un público blanco masivo. De la lluvia de azufre que seguiría nos da idea el que todavía seis años más tarde un reportaje que la revista ‘Time’ dedicó a la naciente escena folk neoyorquina conjugaba respetuosos perfiles de Joan Baez y The Kingston Trio con un breve retrato en el que Belafonte era rebautizado “Belaphony”. El que la coletilla final –“phony”– equivalga en nuestro idioma a “farsante” da una idea de la agresividad que rodeaba al cantante.

Ascenso meteórico

Sirva también la crudeza de los ataques para calibrar el peso de Belafonte en el showbiz americano. Hijo de emigrantes, el artista había crecido en Harlem en un ambiente de alcoholismo y malos tratos, pero el guion de una vida que parecía condenada de antemano cambiaría a su regreso de la Segunda Guerra Mundial, cuando el azar puso en sus manos una entrada para el American Negro Theatre. Picado por el veneno de las tablas, sería compañero de Marlon Brando en sucesivas escuelas de interpretación y establecería una firme amistad con Sidney Poitier que duraría hasta su muerte en 2022.

Su progresión en el teatro fue lo suficientemente deslumbrante como para alzarse con un premio Tony en 1954, un momento en el que la mera idea de un galardón era algo inimaginable para un afroamericano. Llegar hasta allí no había sido sencillo, pero en el recorrido Belafonte terminaría abriendo otra carrera no menos exitosa cuando, buscando a la desesperada ganar unos dólares, probara fortuna como cantante en el circuito de clubes nocturnos. Hablando como hablamos del Nueva York del tránsito de los cuarenta a los cincuenta, esto significó acompañar sobre los escenarios a Charlie Parker, a Lester Young, a Max Roach o a Miles Davis. Pero el jazz sería solo estación de paso y Belafonte no tardaría en verse atrapado por los archivos de Alan Lomax y realizar el mismo camino que la comunidad folk de Greenwich Village cumpliría una década más tarde. La ventaja fue arrolladora: para entonces, Belafonte ya era un fenómeno planetario y hasta se había permitido dar la alternativa en el estudio a un chaval llamado Bob Dylan.

Un tipo duro

El impacto de Belafonte sobre Dylan fue profundo: “Era un artista fabuloso. Había aprendido canciones directamente de Leadbelly y Woody Guthrie. Un tipo duro de verdad, casi como Brando o Rod Steiger. Su presencia resultaba imponente. Podía tocar en un Carnegie Hall abarrotado y aparecer al día siguiente en un mitin sindical. Jamás un cantante sobrepasó tantos límites”. Pese al desprecio de los puristas, Belafonte contaba en su historial con sobresalientes trabajos en el terreno del folk, del góspel o el blues y colaboraciones con figuras tan señeras de la música negra como Odetta o Miriam Makeba. Pero si algo ejerció de hecho diferencial fue su necesidad de acercar aquellos cantos de esclavos a una tradición que, tras pasar parte de su infancia en Jamaica, sentía como propia: la música caribeña. El calipso tuvo el efecto de una aparición mariana entre aquella galaxia de crooners que conformaba el mercado estadounidense, y el éxito de los singles “Matilda, Matilda!” (1953), “Jamaica Farewell” (1956) o “Day O” (1956) lo convertiría en figura clave de aquellos años previos a la llegada del rock’n’roll, donde la rebeldía juvenil se condensaba en torno al jazz y la música afrolatina.

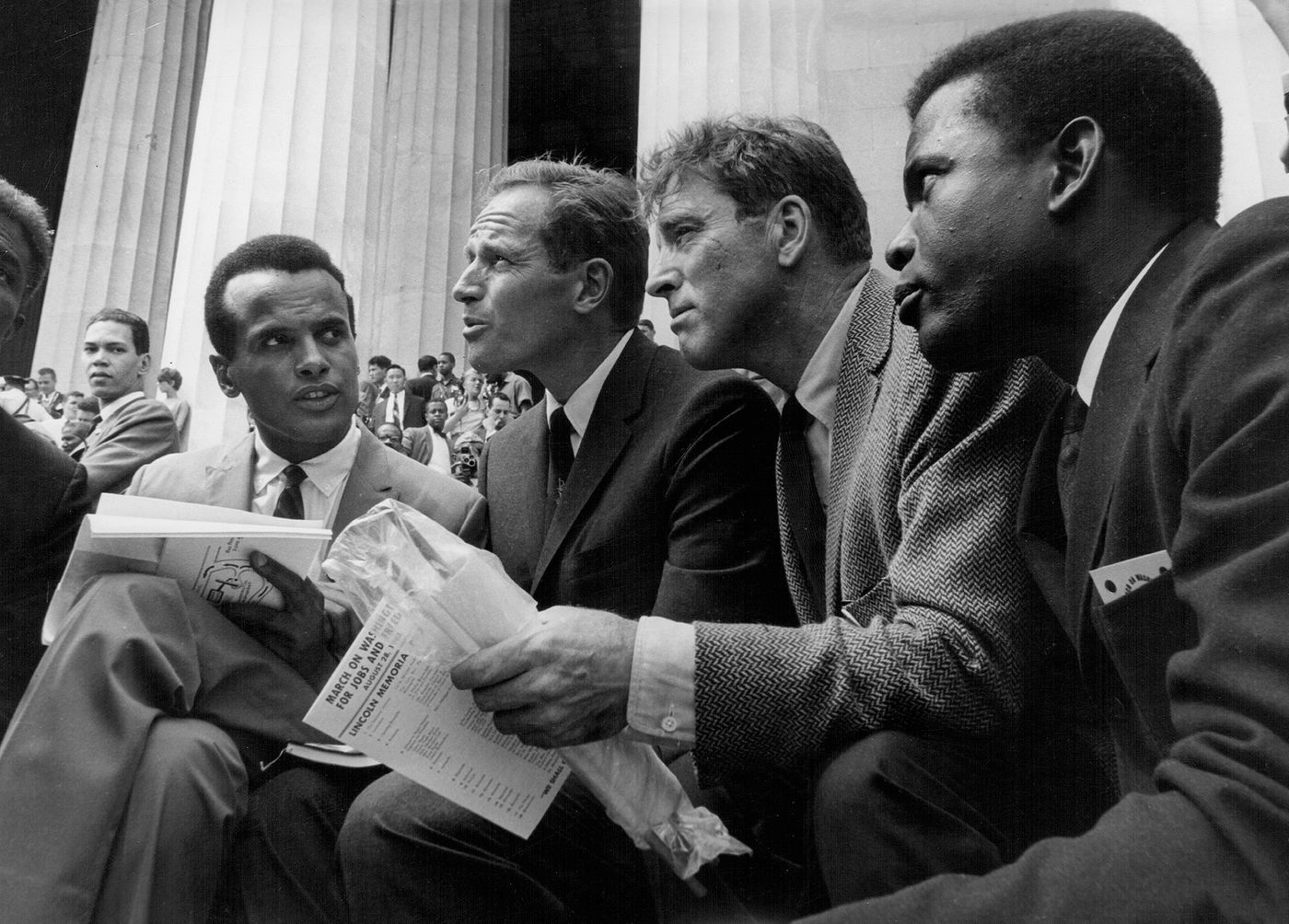

El reinado discográfico de Belafonte concluirá cuando los Beatles se asomen a ‘The Ed Sullivan Show’ y condenen al mausoleo a cualquier músico que los hubiera antecedido. No por ello se agotaron sus recursos: al Tony que lucían sus anaqueles ya había añadido un Emmy televisivo y el cine le había deparado trabajos con Robert Wise, Otto Preminger o Robert Rossen. Incluso se había permitido el lujo de rechazar el papel principal de “Porgy And Bess” (Otto Preminger, 1959) por considerar que fijaba estereotipos raciales. Pero para entonces todo aquello había pasado a ser secundario para un Belafonte abocado a la lucha social. Sostenedor de Kennedy, integrante de la lista negra de McCarthy, artífice de la Marcha sobre Washington que supuso la espoleta del cambio para la comunidad negra, fue espaciando sus visitas a platós y estudios de grabación para centrarse en la política mientras se embarcaba en una gira interminable con paradas tan inesperadas como Cuba.

En los ochenta, su implicación en el proyecto USA For Africa y el consiguiente Live Aid renovará su interés por la música. Sus nuevos proyectos tendrán una abierta vocación filológica: si en 1984 produjo “Beat Street”, película pionera en el reflejo de la incipiente cultura del rap y el hip hop dirigida por Stan Lathan, con el inicio del nuevo milenio auspició el monumental recopilatorio “The Long Road To Freedom. An Anthology Of Black Music” (2001) al que había dedicado una larga década de trabajo.

El entrañable amigo

En 2003, Belafonte se despidió de la música con un concierto benéfico en Atlanta. Su último papel en el cine llegaría quince años más tarde, con el viejo luchador por los derechos sociales que le ofreció Spike Lee como homenaje en “Infiltrado en el KKKlan” (2018). Fueron tiempos de reconocimiento, de biografías, de documentales, de honores artísticos y civiles. También de un libro de memorias con título compendiador: “My Song. A Memoir Of Art, Race And Defiance” (2011).

Pero, sobre todo, estos años fueron de combate incansable en una miríada de causas progresistas, desde el final del genocidio tutsi en Ruanda hasta la lucha contra el sida en África. También de posiciones políticas cada vez más radicales, como su apoyo a Fidel Castro o Hugo Chávez. Poco importaba: a estas alturas Belafonte había sublimado su carácter de artista para entrar en otra órbita, la de imparable impulsor de avances sociales, que le había aportado un aura de respeto capaz de permitirle mantener el equilibrio por complejos que fueran sus malabarismos. Y hablamos de tales porque estos apoyos se conjugaban con críticas crudísimas: podían ir destinadas al presidente George W. Bush, al que no dudaba en calificar de terrorista, o a los referentes afroamericanos –no se ahorró sus nombres, claro: Beyoncé y Jay-Z– que consideraba habían dado la espalda a sus responsabilidades con la comunidad.

Ayer, 25 de abril, un escueto comunicado anunció el fallecimiento a los 96 años de Harry Belafonte en Nueva York. De Bootsy Collins a Quincy Jones, no hubo afroamericano que dejara de presentar sus respetos por alguien a quien tanto se debe. La maraña política que tejen estos homenajes habla a las claras de la imposibilidad de enmarcar una figura indomable: su memoria fue aplaudida públicamente tanto por Obama como por Nicolás Maduro. Incluso el ‘Granma’, periódico oficial de la Cuba revolucionaria, lo llevó a su portada bajo el epíteto “entrañable amigo”. Una maraña que en el fondo no hace sino responder a las palabras que expresó su amigo Spike Lee al enterarse de la noticia: “Nos estamos quedando sin gigantes”. Porque posiblemente no quepa otro calificativo para un hombre marcado por su continua lucha por los menos favorecidos y por un legado que, en estos tiempos líquidos, parece materializar los últimos anclajes a una realidad que se desvanece por momentos. ∎

Tres discos para resumir una vida

“Calypso”

Pocas pruebas mayores del calado popular de un disco que ver cómo el público rebautiza espontáneamente a su antojo alguno de sus temas. Fue lo que sucedió con ese “Day O” que por comodidad el mundo entero prefirió denominar “Banana Boat Song” y que, junto a “Jamaica Farewell”, convertiría a Belafonte en un auténtico fenómeno de dimensión planetaria. Si quieren sentir vértigo, allá van las cifras que el álbum alcanzó solo en Estados Unidos: treinta y una semanas en el número uno, noventa y nueve en Billboard 200, primer LP en alcanzar la mágica cifra del millón de copias vendidas.

“An Evening with Belafonte/Makeba”

Primera materialización de la música como hecho político para Belafonte, con su decisión de apoyar a Miriam Makeba, expulsada de Sudáfrica tras la instauración del apartheid, y abrirle las llaves del mercado estadounidense. Tras posibilitar la grabación de sus primeros discos americanos, Belafonte le propondría registrar en lenguas como el zulú o el suajili este álbum conjunto que se sumergía en las raíces más profundas de la música africana. El esfuerzo culminaría con un Grammy y seis discos de oro y asentaría definitivamente la carrera internacional de Makeba.

“The Long Road To Freedom. An Anthology Of Black Music)”

Una década tardó Belafonte en concluir este monumental trabajo que asumió como auténtica misión de vida. Cinco discos, un DVD, voluminoso libreto y cincuenta artistas para concluir un compendio didáctico de la historia de la música negra, desde la llegada de los primeros esclavos al continente americano en el siglo XVII hasta 1971, en el que dio por concluida la grabación. Sus dimensiones colosales espantaron a RCA, que optó por editar una versión reducida. La negativa de Belafonte a fragmentar el trabajo se tradujo en el aplazamiento sine die de una publicación que no llegaría hasta entrado el nuevo milenio. ∎